di Alessandro Triulzi

(in Meridione, n. 2, aprile-giugno 2010, p. 30-50)

Alla fine raccontò M [Menghistu], un giovane amarico, da molti anni in Italia e già studente d’ingegneria a Roma: La mattina dopo il mio arrivo nel carcere di Palermo bussai alla porta perché volevo il sottocapo. Una guardia si affacciò allo sportello e appena mi vide: ‘O Santa Rosalia’ esclamò? Mandarmi pure chiste cà, ora! … Nu negro…’ ‘Ho bisogno urgente’ gli spiegai ‘di parlare col sottocapo. Me lo chiami per favore’. Ma quello mi guardava scuotendo la testa: ‘Ecchi o’ capisci iddu?’ ‘Ma io parlo bene l’italiano’, insistei ‘desidero parlar subito col sottocapo’. Macché! Allora si era messo in testa che dovevo parlare moresco, e a tutte le mie spiegazioni non sapeva replicare altro che: ‘Ecchi o’ capisci iddu? Oh Bedda Madre! O Santa Rosalia! Ecchi o’ capisci iddu?’ E alla fine si decise a chiamare un’altra guardia: ‘Vieni a’ccà. Vidi tu siddu poi capire a chisti cristianu.’ Quello era più sveglio. Si affacciò allo sportello: ‘Cosa volere? Dire pure […]’ ‘Avrei bisogno urgente di parlare al sottocapo’, ripetei. ‘Fesso’ fece allora quello rivolto al collega ‘Ma non senti che parla italiano meglio di te?’, ‘Davvero? Oh Santa Rosalia! […]’ E solo da quel momento, come se gli si fossero sturati gli orecchi, riuscì a riconoscere nella mia voce delle parole corrispondenti alla lingua sentita tutti i giorni.

(Da una lettera di Ernesto Rossi a sua madre, 14 settembre 1940, Miserie e splendori del confino di polizia. Lettere da Ventotene 1939/1943, Milano 1981, p. 78)

Tra Africa e Mediterraneo molte sono state le frequentazioni e gli attraversamenti. Uomini, donne, idee, correnti di pensiero, forme di dominio e di sudditanza si sono incrociate nel tempo costruendo reti di rapporti e di appartenenze, e lasciando strascichi di memorie e violenze che oggi si innestano in nuovi razzismi, nostalgie, respingimenti. Da Sant’Agostino a Leone l’Africano, alias Hassan al-Wazzan, l’erudito musulmano fatto schiavo da pirati cristiani e ‘convertito’ al cattolicesimo da papa Leone X nel 1520 [1], le presenze africane in terra europea, e più in particolare nella nostra penisola, hanno una loro storia di permanenze e interazioni che sono state lette, fino a tempi recenti, come temporanee e occasionali. La storia di queste presenze africane in Italia, in particolare nel suo meridione, non è stata ancora studiata con continuità e determinazione in una società, come la nostra, che continua a ritenersi, e a rappresentarsi, più luogo di espatri che di accoglienze, senza conservazione o memoria di fatti e presenze al di là della cronaca immediata.

I recenti flussi migratori e la presenza in Italia di gruppi di lavoratori, rifugiati e richiedenti asilo provenienti dal continente africano, figli di africani e di coppie miste, nonché di ex-sudditi coloniali in cerca di una via di fuga dalla postcolonia, hanno riaperto la strada di antichi percorsi e collegamenti, ma anche di memorie e immaginari che vanno ben oltre le odierne paure e insicurezze, accompagnate come sono dall’eredità non piccola dei passati rapporti di dominazione coloniale. In questo intervento vorrei brevemente ricordare alcuni passaggi e presenze africane significative nel nostro paese in età contemporanea, per sottolineare l’importanza di questi lasciti di umanità a contatto, se non condivisa, sul suolo patrio e stimolare, spero, una più meditata considerazione dei reciproci riconoscimenti necessari ad alimentare il nostro vissuto quotidiano nell’era della c.d ‘mondializzazione’.

Dall’Africa al Mediterraneo: viaggi, voci, memorie

Vorrei cominciare da Loransiyos Walda Iyasus, un anziano e sconosciuto informatore etiopico, trasportato insieme ad altri ascari dalla Libia all’ospedale militare di Napoli durante il primo conflitto mondiale. Fu Loransiyos ad affidare le sue straordinarie conoscenze di storia delle popolazioni oromo dell’Etiopia occidentale a Enrico Cerulli, allora studente di lingue semitiche all’Istituto Orientale di Napoli che si rivelerà presto, anche in seguito a questa pubblicazione, tra i più grandi etiopisti italiani del secolo scorso. Cerulli ebbe una folgorante carriera pubblica e di studi, e nel 1937, a soli trentanove anni, fu nominato Vice-Governatore Generale dell’Africa Orientale Italiana. Fu a causa del ruolo di governo avuto nell’occupazione fascista dell’Etiopia che lo studioso non ottenne mai la cattedra di lingue semitiche cui aspirava presso l’Università di Roma. Ciò non gli impedì tuttavia di avere nel dopoguerra una illustre carriera di diplomatico e di studioso di fama internazionale, coronata dalla sua nomina a Vice-Presidente dell’Accademia dei Lincei, carica che tenne fino alla scomparsa avvenuta nel 1988 [2].

Sappiamo poco invece di Loransiyos, l’ascaro eritreo ‘d’oltre confine’ che fu principale informatore dei testi di Cerulli. Loransiyos aveva combattuto tutta la sua vita nelle lotte interne del suo paese prima di venire arruolato dagli italiani tra i battaglioni eritrei stanziati allora in Tripolitania e Cirenaica. Fu Loransiyos, da un letto di ospedale, a rivelare a Enrico Cerulli, allora appena diciottenne, i canti, le cronache e i testi orali in lingua oromo che il giovane studioso tradusse e commentò con il suo aiuto, e anni dopo editò nella prestigiosa serie africana dell’Università di Harvard con il titolo Folk-Literature of the Galla of Southern Abyssinia (Harvard 1922) [3]. Loransiyos era uno dei tanti ascari non eritrei arruolati in colonia che provenivano dalle terre ‘d’oltre confine’, cioè dalla vicina Etiopia, per far fronte alle crescenti esigenze di reclute indigene di cui l’Italia necessitava per il controllo dei suoi possedimenti coloniali [4]. Originario dello Shoa, Loransiyos aveva percorso in lungo e largo le province del sudovest etiopico al servizio di vari capi locali prima di arruolarsi tra le truppe anglo-egiziane del vicino Sudan e poi in quelle del governo italiano di Asmara. Inviato a combattere in Libia, Loransiyos viene ferito o si ammala gravemente (nulla sappiamo a riguardo) ed è trasportato all’ospedale militare di Napoli per venirvi curato.

Qui incontra lo studioso napoletano, allora giovane studente dell’Orientale. Enrico Cerulli, ricorderà l’orientalista Giorgio Levi della Vida, “aveva già studiato a fondo, col valente Prof. Francesco Gallina, lingue semitiche di Etiopia e aveva imparato da sé quelle cuscitiche”. Nel ricordare “quel sedicenne fanciullo prodigio dallo sguardo pensoso e dalla capigliatura folta (forse non mi crederete, ma era così…)”, continua Levi Della Vida, “[egli] frequentava assiduamente l’Ospedale militare di Napoli per intervistarvi gli ascari eritrei e somali convalescenti di ferite toccate in Libia, e si faceva dettare da loro, in quattro o cinque idiomi diversi, testi di ogni sorta: poetici, storici, giuridici” [5]. Da quel fortuito incontro in un ospedale di Napoli, è nata la prima raccolta sistematica di testi oromo raccolti dalla viva voce di un ‘peasant intellectual’ del tempo [6]. Scrive Cerulli nella sua Introduzione alla Folk-Literature: “Da lui [Loransiyos] ho raccolto quasi tutti i testi di questo volume. E’ un uomo in là negli anni, fidato, di valore, fonte unica di informazione sui paesi Galla [Oromo]. Conosce de visu posti e personaggi; e durante la sua vita avventurosa ha partecipato ai principali eventi storici di quei paesi negli ultimi trent’anni” [7]. Affidandosi alla prodigiosa memoria di Loransiyos (il refrain “Loransiyos tells me” accompagna quasi ogni pagina della Folk-Literature), Cerulli trascrive e compone a Napoli il primo corpus sistematico di fonti oromo raccolte da informanti e testimoni degli eventi del tempo.

È questo il primo punctum [8] che vorrei qui sottolineare: le memorie ‘migrano’ insieme ai corpi che le custodiscono, e a volte solo il caso o la grande determinazione ci permette di intercettarle o di registrarle come è stato l’incontro fortuito tra Cerulli e Loransiyos. Nelle corsie dell’ospedale militare di Napoli, nel corso della prima guerra mondiale, avviene una curiosa inversione del consueto paradigma di indagine etnografica: qui lo studioso occidentale non si reca in un lontano ‘terreno’, tra genti altre, per compiere ‘osservazione partecipante’, ma è il sapere storico di un gruppo, quello degli Abichu oromo dell’Etiopia occidentale, che si incarna in un informatore indigeno accidentalmente trasportato in Italia a causa del servizio militare in Libia e viene intercettato dal ricercatore in una corsia di ospedale, un ambiente inaspettato ed estraneo alla ricerca etnografica.

Torneremo più tardi su questa aporia e sulle sue conseguenze per l’Italia di oggi, il ‘paese che non c’è’ per l’accoglienza ai migranti. Vorrei prima ricordare che è ancora a Napoli, sotto il patrocinio di Francesco Gallina, che va registrato un altro passaggio importante nel graduale iter storico di formazione dell’Italia multiculturale: la nascita a Napoli a inizio secolo, presso il lettorato di lingua amarica dell’Orientale, della letteratura etiopica moderna attraverso la composizione e stampa del primo romanzo etiopico, Lebb wallad tarik. La ‘storia che viene dal cuore’ viene pubblicata a Roma nel 1908 dall’erudito etiopico, Afä-Wärq Gäbrä-Iyasus (1868-1947), allora assistente di lingua amarica presso l’Istituto Orientale di Napoli [9]. Il titolo stesso del romanzo, ‘storia immaginaria’, da allora è diventato il termine amarico comunemente impiegato per designare il ‘romanzo di finzione’ in Etiopia. Il nuovo genere letterario, che Afä-Wärq inaugura agli inizi del secolo scorso innovando la lunga tradizione scritta del suo paese [10], si sarebbe innestato più tardi nella tradizione orale dell’Etiopia trovando a Napoli un fluido terreno di contatto e di incontro tra studiosi italiani ed etiopici che si sarebbe presto interrotto. È nel clima culturale dell’Italia liberale, forse paternalista ma non ancora totalitaria, che si snodano i primi rapporti, sia pure individuali, di conoscenza e di ibridità interculturale da cui entrambi i portatori di differenze traggono linfa per imparare e beneficiare gli uni dagli altri senza paure e ossessioni per la propria identità o sicurezza.

E qui abbiamo un secondo punctum su cui riflettere: l’apertura a incroci e attraversamenti culturali e al mutuo riconoscimento dell’altro derivano dal contesto politico-culturale non meno che dalle reali occasioni di incontro. Se è in Italia che viene scritto agli inizi del secolo scorso il primo romanzo etiopico moderno in lingua amarica, è ancora in Italia, cento anni dopo, che attraverso la penna di scrittori africani figli di matrimoni misti e di italiani c.d. di ‘seconda generazione’, nasce la prima letteratura italofona scritta da non italiani, spesso figli di quei sudditi e di quelle ibridità respinte su cui l’Italia ha costruito il suo impero e che oggi ha difficoltà a riconoscere come compartecipi dell’universo nazionale di creatività e di conoscenze [11]. Regina di fiori e di perle di Gabriella Ghermandi (2007), figlia di un italiano e di una donna etiope, è il romanzo che più di ogni altro inaugura ai giorni nostri la nuova stagione dei necessari reciproci riconoscimenti e memorie.

A differenza di Francia e Inghilterra, dove letterature di riconoscimento dell’altro coloniale nascono all’interno e durante la costruzione dell’impero d’oltremare alimentando in quei paesi un vigoroso dibattito politico-letterario sulla condizione postcoloniale [12], in Italia la prima letteratura italofona scritta da non italiani nasce e si afferma sessanta anni dopo la fine delle colonie, nelle pieghe del rimosso italiano sulla questione coloniale e delle nostalgie e silenzi sulla sua ambigua eredità [13]. “Allora prometti davanti alla Madonna dell’icona – dice il vecchio Yacob abbracciando la nipotina Mahlet prima che cresca e parta per l’Italia – Quando sarai grande scriverai la mia storia, la storia di quegli anni e la porterai nel paese degli italiani, per non dare loro la possibilità di scordare” [14]. Così la giovane scrittrice italo-etiope Gabriella Ghermandi, nata a Addis Abeba e residente a Bologna, a sessanta anni dal Trattato di Pace con cui l’Italia rinuncia alle sue colonie, riannoda l’esile trama di memoria che lega il passato comune dei due paesi e ne rivela la mappa delle ‘incrinature’.

Tra queste primeggia, come è ovvio, l’occupazione italiana dell’Etiopia (1935-1941) voluta dal regime fascista. In quegli anni, cambiano non solo i rapporti di potere, ma gli animi, i valori, le aspettative di comportamento nei confronti dell’Africa e degli africani. A metà degli anni Trenta, il Fascismo è al massimo del suo potere. L’Italia ha il suo impero. A partire dal 1937, vengono emanate ed entrano in vigore le leggi razziali. Il sovrano al Quirinale ha il titolo di re d’Italia e imperatore d’Etiopia. In questo periodo le presenze africane nel nostro paese si fanno più rare, ridotte come sono a pura valenza di manovalanza. Un primo ‘censimento delle genti di colore residenti in Italia’ redatto nel 1938 include solo 29 soggetti provenienti dall’Africa orientale perlopiù impiegati con mansioni di basso livello, autisti, facchini, o come domestici in case benestanti [15]. Anche la presenza di truppe indigene sul suolo metropolitano si fa ora più rarefatta e discreta, e viene per lo più usata in occasioni di rappresentanza o rituali militari. Ascari piumati vengono portati in Italia per cerimonie e cambi di guardia, ma solo per ricordare ai suoi cittadini che l’impero c’è e dà prestigio alla nazione. A causa delle leggi razziali, studenti e intellettuali africani non vengono più come in passato. Gli africani più vicini a noi si chiamano ascari e sono stanziati in Libia, un paese presidiato da truppe indigene eritree e da dubat somali; vengono in Italia solo raramente, e solo in visita o in congedo. In Italia si vedono molte camicie, ma poche facce nere.

Anzi, il soggiorno in Italia è vietato alle truppe indigene di stanza fuori dal loro paese se non per ragioni di servizio, e i contatti di parità, di confidenza o di intimità tra razze diverse che pure si erano avuti individualmente in passato sono ora proibiti per ragioni di ‘prestigio’ e ‘difesa’ della razza bianca. Già nel 1923 il Governatore dell’Eritrea, Gasparini, rileva a proposito del ‘congedamento’ in Libia di due ascari eritrei di non approvare tale procedura ‘come ogni altra forma di emigrazione dei sudditi eritrei’ verso altre colonie o in Italia. Il Governatore si mostra assai preoccupato di favorire qualsiasi forma di fuoriuscita dalla colonia sostenendo che fuori di questo ambiente, l’eritreo perde rapidamente quelle buone qualità di indole e di morale, che sono generalmente la sua caratteristica, mentre a contatto di altri popoli tende ad acquistarne altrettanto rapidamente le qualità negative che costituiscono poi fermenti pericolosi, quando un giorno o l’altro tornasse qui. (…) Gli indigeni eritrei sono già per se stessi animati da naturale irrequietezza e spirito di avventura che li spinge ad allontanarsi da questa colonia anche clandestinamente (…) Non è pertanto il caso di favorire questa naturale tendenza emigratoria nei sudditi eritrei che si risolve in un danno economico sociale e politico [16].

Ma c’è un altro motivo, più politico, che sconsiglia la ‘tendenza emigratoria’ verso nord dei sudditi neri dell’AOI. Più volte il Comando delle Truppe Indigene di Asmara ha rilevato i pericoli di una lunga permanenza degli ascari eritrei in Libia “a contatto d’altra gente di colore cui viene elargita la qualifica di cittadini italiani” attivando “germi di scontento e quindi di indisciplina e di disamore dal servizio” negli indigeni che spesso “ritornano vanitosi, spenderecci e cominciano ad essere imbevuti di ‘idee moderne’ circa i diritti civili e politici, come quelli riconosciuti agli indigeni della Cirenaica e della Tripolitania” [17].

È bene ricordare questi squarci inediti sulla ‘irrequietezza e spirito di avventura’ dei giovani eritrei arruolati nelle truppe coloniali, e sulla disparità di trattamento tra i vari possedimenti coloniali dell’Italia. Inviando truppe indigene con minori diritti e maggiore capacità di dissuasione in Libia, una terra di forte resistenza all’occupazione italiana, gli ascari eritrei, così come quelli ‘d’oltre confine’, erano di fatto chiamati ad assicurare il controllo e la repressione della dissidenza armata di gruppi e popolazioni considerate a loro superiori, creando così potenziali ‘germi di scontento’ e lasciti di diffidenza e rancore negli uni e negli altri. Questi lasciti di diffidenza e rancore coloniale nei confronti dei sudditi sub-sahariani a sud del deserto libico si incrociano con altri lasciti di più lunga durata lungo le rotte dell’antico traffico degli schiavi attraverso il Sahara. Questo commercio ha lasciato negli animi e negli immaginari collettivi impronte non facilmente cancellabili, impronte e incrinature che si ritrovano oggi negli stereotipi e pregiudizi anti-neri riscontrati dai migranti sub-sahariani che ripercorrono le stesse rotte forzate del passato [18].

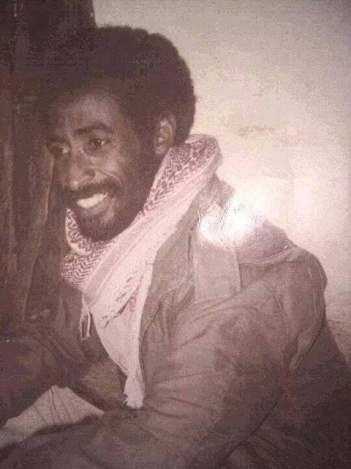

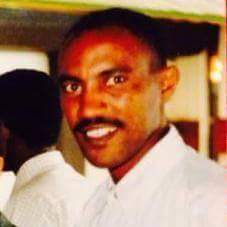

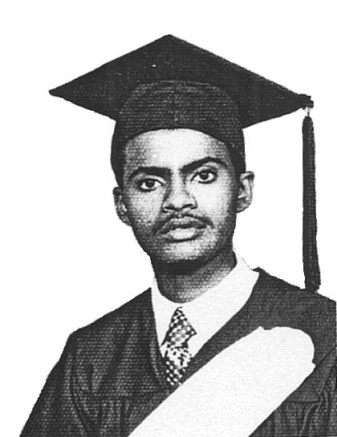

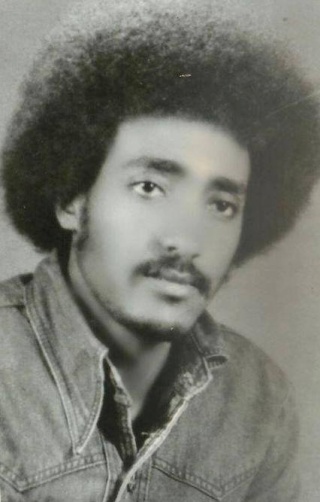

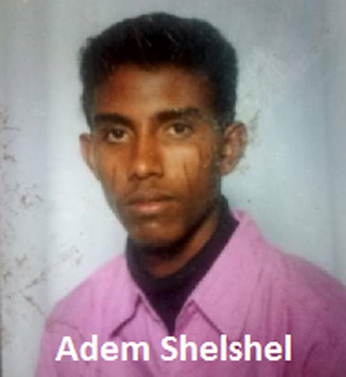

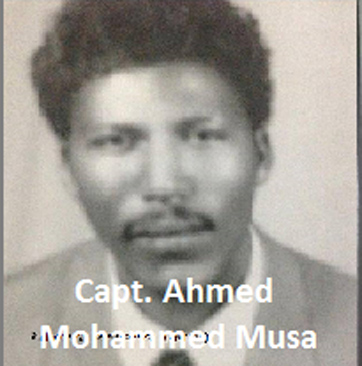

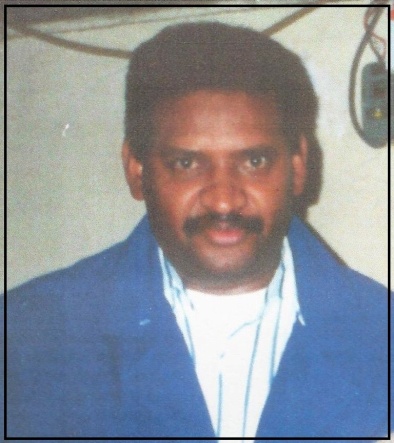

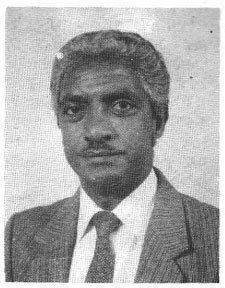

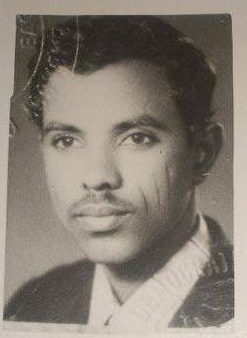

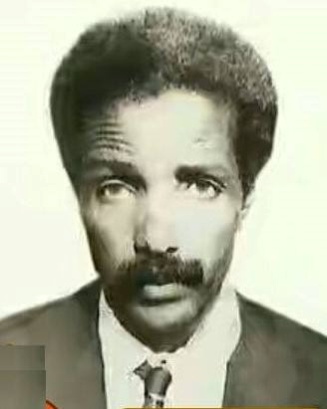

È nel clima di guerra che accompagna l’occupazione dell’Etiopia, mentre in colonia vengono applicate le leggi razziali [19] e in Italia vengono internati i notabili amhara arrestati a Addis Abeba dopo l’attentato a Rodolfo Graziani del 19 febbraio 1937 [20], che incontriamo due anomale presenze africane nel nostro paese. Esse esemplificano il cambiamento dei tempi e delle nuove rappresentazioni sull’alterità coloniale che si vanno delineando nell’Italia fascista. I protagonisti sono due giovani sudditi eritrei, Menghistu Isahac e Zeray Deres; a metà degli anni Trenta, entrambi si trovano in Italia per motivi di studio e di lavoro. Menghistu è uno studente di religione protestante erede di una famiglia cosmopolita di tendenze colte e liberali. Suo nonno, Tewolde Medhin, è stato il primo traduttore del Nuovo Testamento in lingua tigré e tigrinya presso la Missione protestante svedese in Eritrea e ha collaborato alle ricerche del grande etiopista italiano Carlo Conti Rossini. Figlio di un agiato coltivatore di caffè, Menghistu viene inviato in Italia a terminare i suoi studi nel 1928, e si iscrive l’anno seguente alla Facoltà di Ingegneria di Roma [21]. Zeray Deres è un giovane convertito cattolico che ha studiato nelle scuole italiane della colonia, parla correntemente l’italiano, ed è assegnato dal Ministero delle Colonie a fare da interprete per i notabili etiopici internati in Italia. Zeray arriva a Roma nell’estate del 1937 al loro seguito [22].

È in questo clima condito da slogan razzisti e da forme di esasperato nazionalismo che accompagnano e seguono la conquista dell’Etiopia, che occorre inquadrare gli eventi che portano all’arresto dei due giovani sudditi coloniali, Menghistu e Zeray, ora residenti nella metropoli. Questi seguono gli eventi che si svolgono nella loro terra con crescente coinvolgimento e reagiscono con rabbia e senso di impotenza nei confronti delle vicende etiopiche e delle aspettative di comportamento che dovevano guidare la loro condotta di nuovi sudditi dell’ impero italiano in Africa orientale. Menghistu verrà arrestato nel febbraio 1937 per aver ‘manifestato apertamente sentimenti antitaliani’ e per essersi ‘rammarica[to] delle perdite abissine’ durante l’avanzata delle truppe italiane verso Addis Abeba. A causa di ciò, egli verrà inviato al confino per cinque anni, poi rinnovati di anno in anno fino alla liberazione, nel 1945 perché, come si legge nelle carte dell’epoca, si rifiutava ‘reiteratamente … ad effettuare il saluto romano’ nei diversi luoghi di detenzione in cui si trovava (Palermo, Tremiti, Ustica, Ventotene), adducendo di non riconoscere “ciò che rappresenta tale saluto e di conseguenza non gli si può fare tale imposizione, in quanto limiterebbe la sua libertà morale, ove non esiste nessuna legge a limitare tale libertà” [23]. Quanto a Zeray, egli viene arrestato a Roma in Piazza dei Cinquecento nel giugno 1938, alla vigilia del suo rientro in patria, per aver pronunciato “parole ingiuriose indirizzo Italia e Duce inneggiando negus” e per aver ferito alcuni passanti in un improvviso scatto d’ira avuto di fronte al monumento in marmo del Leone di Giuda, simbolo della monarchia etiopica. Il monumento era stato trafugato dal regime di occupazione nella capitale etiopica appena conquistata ed era stato significativamente reinstallato a Piazza dei Cinquecento, a Roma, la piazza che doveva ricordare agli italiani i caduti di Dogali nella prima guerra d’Africa[24]. Il gesto e le incandescenze dell’interprete etiopico furono attribuite alla mente malata di un folle, e Zeray verrà inviato in un reparto psichiatrico di un penitenziario in Sicilia dove sconterà la pena fino alla morte sopravvenuta nel luglio 1945 [25].

Ciò che colpisce di queste due ‘normali’ reazioni di cittadini africani residenti in Italia nei confronti dell’aggressione armata contro la loro terra allora indipendente, è che esse vengono trasformate dalle autorità del tempo in eventi di pubblica sicurezza e di difesa della politica coloniale del paese non disgiunta dal conclamato consenso al regime e alle sue scelte di politica estera. Gli exploit romani di Zeray e Deres accelereranno le pratiche di espulsione dal territorio patrio di presenze straniere considerate sensibili o nemiche, ivi inclusi meticci e coppie miste, gli esiti di ogni rapporto ‘di indole coniugale’ di cittadini italiani con sudditi africani residenti in Italia, e perfino gli esiliati, i deportati e i confinati di razza non bianca [26]. Rispetto a una omologazione di consensi estorti o conquistati dal governo fascista, il ‘no’ fermo di Menghistu e Zeray all’aggressione militare contro la loro terra non può non farci riflettere sull’eredità di questi gesti esemplari e l’importanza del loro lascito nella costruzione dell’Italia multiculturale di oggi.

È interessante notare inoltre che, delle due figure brevemente ricordate, una, quella di Menghistu Isahac, è caduta nell’oblio generale fino a tempi recenti pur essendo ‘il Moro’ – come veniva chiamato dai suoi compagni di confino – spesso ricordato nella memorialistica dei confinati antifascisti [27]. Menghistu rientrerà in Eritrea solo nel 1945 e non avrà migliore fortuna in patria, il suo spirito di libertà essendo in contrasto con gli eventi e i nuovi occupanti del suo paese negli anni dell’annessione etiopica (1962) e della successiva guerra di indipendenza da Addis Abeba. Rientrerà in Italia solo una volta, nel 1980, invitato dal suo vecchio compagno di confino Sandro Pertini, divenuto nel frattempo Presidente della Repubblica, con cui ebbe un rapporto di fraterna amicizia durante i cinque anni di confino a Ventotene [28]. Intervistato anonimamente qualche anno più tardi dalla storica Irma Taddia, Menghistu ricorda di essere stato in Italia ‘un confinato politico’ e aggiunge sobriamente: “Mi ricordo bene gli italiani, ho diversi ricordi della loro presenza qui, buoni e cattivi al tempo stesso. Anche i ricordi rispecchiano i tempi che noi passiamo” [29]. Diversa l’epopea di Zeray Deres la cui istintiva ribellione romana e la lunga prigionia in un penitenziario criminale, ignote ai più in Italia, alimenteranno in Etiopia, alla fine della guerra, la leggenda di un eroe che, da solo, aveva sparso il terrore nella capitale resistendo al nemico invasore negli anni bui della sconfitta. Eritreo di nascita, di lingua tigrina, cattolico osservante, il mito di Zeray Deres diventa, nell’Etiopia del dopoguerra, il simbolo dell’unione della ex-colonia con la madre patria e il riscatto della provincia ribelle già italiana. Nel ricalcare l’immagine del figliol prodigo che torna alla casa del padre, Zeray è l’immagine simbolo in Etiopia di colui che si oppone da sempre all’oppressore esterno entrando di pieno diritto nel pantheon della resistenza patriottica del paese [30]. In realtà sia Menghistu che Zeray sono due giovani uomini tutto sommato pacifici che verranno travolti da eventi più grandi di loro dopo aver cercato fortuna e possibilità di crescita nell’Italia coloniale e aver confidato nella generosità e protezione del popolo italiano e del suo governo. Alla vigilia del varo delle leggi razziali in Italia e della loro applicazione in colonia, in risposta al Corriere eritreo che auspicava l’abolizione di ogni promiscuità con gli ‘indigeni’, Zeray, firmandosi “Un indigeno” scriveva al direttore del giornale di Asmara ricordandogli che : “Gli indigeni di cui tanto schifi la presenza, molte volte si gloriarono di essere sudditi d’Italia. In Libia in Somalia e nella recente guerra contro la loro Patria, in estranei cimenti, vi fecero scudo del loro petto, e talvolta perdettero anche la vita. Io vi posso assicurare, senza incorrere in nessuna esagerazione, che gli indigeni costituirono per Voi, un mezzo di conquista. La misconoscenza a tanti meriti ed eroismi a pro dell’Italia, non può essere che di un Governo prettamente straniero ed imperiale” [31]. Internato dopo l’arresto nel manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, Zeray protesterà a lungo ma invano la sua sanità mentale e morirà da internato nel 1945. La sua lucidità traspare dalle poche lettere ritrovate. In una lettera conservata dai familiari, del 3 dicembre 1938, scrive amaramente al fratello Tesfazien chiedendogli di rinunciare al titolo onorifico concessogli dagli italiani, e aggiunge sobriamente: “Io sto bene. Sempre sono stato e sono tuttora nelle mie facoltà mentali. Mi trovo nel Manicomio, perché così vuole la politica del governo” [32].

Menghistu e Zeray, uomini simbolo di una generazione di eritrei che avevano dato fiducia agli inizi al mandato italiano e alle sue promesse di civiltà e progresso, presto si dovranno ricredere e rimarranno ‘insabbiati’ nella melma vischiosa e burocratico-legale dell’apartheid di regime che li terrà in prigione, nel corso di otto anni Menghistu e, fino alla morte avvenuta in carcere, Zeray. Ma il processo di ‘insabbiamento’ è più ampio, e non comprende solo i due giovani eritrei imprigionati in Italia, o i molti africani detenuti nelle carceri italiane dell’impero. Esso include anche decine di migliaia di soldati italiani che, all’indomani della rioccupazione dell’Etiopia da parte delle truppe alleate, vengono imprigionati dagli inglesi e avviati verso lunghi anni di prigionia, a volte più lunghi degli anni passati sul posto come ‘colonizzatori’, in campi di reclusione prima nella stessa Etiopia e poi in Kenia, India e Sudafrica [33]. Il loro rientro nell’Italia povera del dopoguerra fu molto diverso, per umori e per disincanto, dal paese euforico che molti di loro avevano lasciato nel 1935. Anche a questo disincanto di lunga durata e senso di colpa e sconfitta si deve l’amnesia di memoria della società italiana nei confronti del passato coloniale del paese [34].

C’è infine una terza forma di ‘insabbiamento’ rappresentata da quegli italiani, non pochi, che alla fine della loro avventura coloniale non rientrarono più in patria preferendo ad essa il graduale inserimento nei luoghi di adozione, soprattutto Etiopia e Eritrea, paesi tutto sommato tolleranti nei confronti dell’ex-nemico per espresso volere dell’imperatore Haile Sellassie nell’immediato dopoguerra. Con i pochi soldi guadagnati in servizio o tramite l’economia informale dei commerci e delle prebende che fioriva all’ombra dell’impero italiano, molti piccoli negozianti, autisti, meccanici, sarti o barbieri, molti di loro meticci, resteranno avvinghiati alla piccola officina o garage o più spesso al glorioso camion da trasporto Fiat 634, il cammello della nuova rete stradale costruita dagli occupanti, di cui erano stati autisti nell’AOI e poi nel caos disciplinato dell’Etiopia imperiale post-bellica, tollerati e protetti dagli editti speciali dell’imperatore [35]. Così, mentre in Italia etiopi e eritrei continuavano a essere trattenuti prigionieri malgrado la caduta del Fascismo, nell’Etiopia riconquistata agli italiani, alcuni nostri connazionali sfuggiti all’imprigionamento, insieme a molti figli illegali di coppie miste, decidevano di restare in Etiopia che da allora, e finché durò il regime imperiale a metà degli anni Settanta, considerarono il ‘loro’ paese [36].

Negli anni trascorsi in Etiopia occidentale, i primi anni Settanta, ne conobbi diversi nel corso delle mie ricerche nel Uollega, ai confini con il Sudan, e nel dicembre 1998 mi capitò di incontrare un loro discendente, Giorgio A. Riprendo dai miei appunti del tempo. “Oggi, sulla collina di Entotto, ex capitale reale di Menelik prima della fondazione di Addis Abeba nel 1888, mia moglie Paola ed io incontriamo Giorgio, un meccanico italo-etiopico di Dessié, che ha portato la figlia malata a bagnarsi in una fonte di acqua sorgente dotata secondo la tradizione locale, di poteri magici di guarigione. Quando lo incontriamo, Giorgio è seduo su uno sgabello basso in legno mentre legge ad alta voce un testo sacro in lingua ge’ez. È vestito all’etiopica, ma quando si volta a parlarci lo fa in una lingua italiana dolce e senza accenti che sembra estranea a una figura pervasa fin nelle ossa di cultura e tradizione copto-ortodossa dell’Etiopia. Mentre sediamo in un giardinetto spoglio della ex-dimora di Taitu, la moglie di Menelik, Giorgio pronuncia un lungo sfogo che lui dice di fare a noi, stranieri (ferenji), eppure vicini a lui per lingua e ricordi di un passato comune.”

Come tanti altri, Giorgio, il meccanico meticcio di Dessie, era il prodotto di quel centinaio di italiani, o forse più, che alla fine della loro avventura etiopica non tornarono indietro ma sposarono donne locali e diedero vita a personaggi-chiave della complessa eredità italiana nelle regioni dell’acrocoro etio-eritreo. I nuovi italiani, ci disse ancora Giorgio, gente delle ONG e dell’Ambasciata, guardavano dall’alto in basso questi scampoli del passato in quanto non sembravano più italiani e non avevano né ricercavano passaporti o lasciapassare dal Consolato. Erano i figli e nipoti (lij-lijoch) di una generazione spaesata i cui padri avevano trovato in Etiopia e in Eritrea una ragione di vivere e di crearsi un futuro. Da allora ogni volta che rientravo in Etiopia, chiamandolo al telefono, si commuoveva nel sentire la mia voce e ogni volta insisteva nel portare vicino al microfono suo figlio Michele, di 11 anni, perché potesse dirmi buongiorno e pronunciare qualche frase in ‘buon italiano’.

Verso un archivio delle memorie migranti

È con queste immagini, sentimenti e percorsi di vita davanti agli occhi che, credo, ci si debba rivolgere oggi alle nuove figure di migranti, rifugiati, richiedenti asilo, titolari di vari permessi, tutti transitori, chiamati di protezione umanitaria, internazionale o sussidiaria: sono questi i nuovi ‘sudditi’ dell’Italia postcoloniale, tutti indifferentemente ‘insabbiati’ nelle prassi di (mancata) accoglienza e di (illeciti) respingimenti del governo italiano, ospiti stranieri in perenne attesa di un documento di identità, di lavoro o di soggiorno, primi embrioni di una futura cittadinanza italiana ed europea che ancora stenta ad affermarsi. La loro situazione spaesante e discriminata nel nostro paese non è di oggi, come ho cercato di mostrare, e non può non indurre a riflessioni critiche chi, come chi scrive, ha iniziato da qualche anno un faticoso percorso di ricongiungimento tra la propria attività di studioso sul terreno, i lasciti di memoria che la presenza italiana ha lasciato nei luoghi del passato dominio, e gli immaginari che gli odierni migranti provenienti da quegli stessi luoghi portano con sé nei loro percorsi migratori [37].

Nel breve spazio che mi rimane vorrei perciò soffermarmi sulla necessità sempre più pressante di registrare, conservare e ‘archiviare’ i racconti, le memorie e le testimonianze ‘migranti’ che accompagnano, seguono e ‘danno conto’ dei correnti flussi di mobilità transnazionale nell’Italia contemporanea per dilatarne i codici di condivisione e di appartenenza e per restituire alla migrazione – nostra e loro – il senso e lo spessore di una memoria comune. Questo lavoro di mappatura e di archiviazione delle memorie migranti pare a me necessario non solo per costruire le basi di una cultura della convivenza e del riconoscimento, ma per favorire il formarsi di identità collettive necessariamente più fluide e trasgressive dei confini nazionali, un’operazione di recupero particolarmente difficile per i giovani d’Africa, e non solo, che arrivano da noi ripercorrendo le vecchie rotte e i paradigmi di subordinazione e violenza caratteristici di ogni dominazione coloniale.

Le ragioni del migrare sono, oggi come in passato, assai complesse e difficilmente scindibili. La maggior parte degli studiosi è convinta della difficoltà per non dire impossibilità di separare ragioni personali da quelle collettive, motivi economici da quelli politici, distinguere l’asilo dall’esilio, l’avventura dalla necessità [38]. I giovani che provengono dal Corno d’Africa in questo non sono differenti da quelli che fuoriescono dall’Africa occidentale o dal Congo; in ognuna di queste aree di origine, conflittualità diffusa e carenze di crescita democratica si sommano a assenza di prospettive e di orizzonti credibili di cambiamento. I giovani africani partono, come tutti i migranti da sempre, perché vi sono costretti da situazioni di invivibilità e dalla speranza di poter migliorare altrove il proprio tenore e prospettive di vita. È il futuro che spinge a migrare, non solo il presente. E il futuro immaginato, per chi viene dall’Africa sub-sahariana, vuol dire molte cose diverse. Negli anni Cinquanta-Sessanta, voleva dire lottare per l’indipendenza e prepararsi a un continente finalmente liberato dal dominio coloniale. Negli anni Settanta e Ottanta credere nel futuro ha voluto dire per un’intera generazione di africani – dall’Angola all’Eritrea – andare al fronte e combattere a fianco di un movimento di liberazione nazionale (MLN) lottando per una forma-stato diversa e più ugualitaria di quella ereditata dalle indipendenze di facciata della prima decolonizzazione. Dagli anni Novanta in poi, mentre l’euforia per la libertà ritrovata accomunava i paesi socialisti ai paesi in via di sviluppo che man mano accedevano a sistemi più democratici, la globalizzazione e la conseguente crisi di sistema dettava i nuovi immaginari di un futuro possibile attraverso i codici dell’emigrazione e della fuoriuscita dal proprio paese, dai boat people degli anni Ottanta ai migranti di oggi.

Da allora, crescentemente, non è più il fronte ma la frontiera a guidare i sogni di liberazione e di cambiamento di prospettive di intere generazioni di africani che cercano di dare un significato tangibile alla propria vita; sono i ‘saltatori’ di muri [39] e gli harraga, i ‘bruciatori’ di frontiera [40] i nuovi freedom fighters di oggi, quelli che bruciano i propri documenti (o i propri polpastrelli) per cancellare la fissità della propria identità e ricercarne di nuove e più flessibili, e riformularne i percorsi individuali di appartenenza. Così il viaggio migratorio oggi si trasforma in nuovo rito di passaggio generazionale all’età adulta, quella che da sempre in Africa ha motivato la condotta e l‘onore dei giovani adulti: sposarsi, mettere su casa, fare figli, mantenere la propria famiglia [41]. Che tutto ciò provochi nei nostri governanti e nell’opinione pubblica crescenti chiusure e timori è un dato di fatto di cui occorre tenere conto, ma più per gestire e ordinare, piuttosto che bloccare o respingere, flussi migratori di donne e uomini che, come noi in passato, sono alla ricerca di un futuro migliore di quello loro riservato in patria.

Perché il viaggio dei migranti di oggi è molto altro ancora. A volte è la risposta a un disagio, prevaricazione o sofferenza non più tollerabili, altre volte è la libera volontà di muoversi, di partire, di conoscere il mondo, qualcosa che ‘ti gonfia la gola’, che ‘ha a che fare con l’aria’, come il buufis dei nomadi somali: “Bufis in italiano è gonfiare, pompare… È una cosa che come l’aria non si può prendere, non si può fermare.” Come ci hanno detto Hassan e Abubakar in uno dei cerchi narrativi di ascolto e riflessione sulle memorie migranti: “Noi somali lo usiamo per i palloncini, quando gonfi il pallone, la ruota della macchina, fai bufis. Usando una metafora potremmo dire: gonfiare la realtà… Ma il bufis è anche la nostalgia per qualcosa che desideri e non puoi avere. È un sentimento da cui non si può guarire, un sentimento difficilmente accontentabile. E’ difficile spiegare cosa si prova quando si ha il bufis, il sentimento che più si avvicina è l’amore” [42].

In questo senso il viaggio è anche ‘avventura’, participio futuro dal latino ‘ad-venire’, arrivare, ed è perciò metafora delle cose che arriveranno, con una forte attesa e tensione verso il futuro, ivi compreso il fatale incontro con il caso, la sorte, la consapevolezza di esporsi al rischio di un esito incerto. In tal modo il viaggio come impresa dagli esiti incerti si allinea alla forma traslata del verbo migrare che, oltre a indicare ‘il viaggio, il passaggio, lo spostamento’ viene usata fin dall’antichità nel senso traslato di “trasgredire, violare le regole, le consuetudini: communia iura migrare”, secondo Cicerone [43]. La migratio come trasgressione è dunque una metafora dello ‘sconfinamento’ tipico di ogni trasmigrante al giorno d’oggi. Nell’inglese medio dell’Oxford English Dictionary, ci ricorda Zygmunt Bauman, l’avventura “significava ciò che accade senza un piano: il caso, la ventura, la sorte. Indicava anche un evento pieno di pericoli o una minaccia di perdita: rischio, azzardo, repentaglio; un’impresa arrischiata o un gesto sventurato. In seguito, avvicinandosi all’età moderna, adventure passò a significare il mettere alla prova la propria fortuna: un’operazione o un esperimento pieni di incognite, un’impresa nuova o eccitante, mai tentata prima. Nello stesso tempo nasceva un derivato: avventuriero (adventurer, attestato per la prima volta alla fine del XV secolo), termine altamente ambiguo –scrive Bauman – commisto di fato cieco e astuzia, di scaltrezza e prudenza, di inutilità e determinazione.” E conclude: “Possiamo supporre che questi slittamenti semantici abbiano seguito la maturazione dello spirito europeo via via che faceva i conti con la sua stessa ‘essenza’ [44].

Non sono solo gli africani dunque o i poveri della terra a ‘trasgredire’ migrando, perché la migrazione è una molla di adattamento antica quanto il mondo. Ce lo ricorda Annah Arendt, nel saggio Noi profughi del 1943, al termine di un conflitto bellico il più distruttivo in assoluto di equilibri e sicurezze dell’Europa colta e civile del tempo, ora devastata, oltre che dai morti dei bombardamenti, della guerra e del genocidio, da spostamenti e ritorni di milioni di profughi interni: “In primo luogo, non desideriamo di essere chiamati ‘profughi’. Tra di noi ci chiamiamo ‘nuovi arrivati’ o ‘immigrati’ (…) Volevamo ricostruire le nostre vite, e questo era tutto.” Ricordando la frase della Arendt, Ermanno Vitale rileva che “l’assenza di una qualche ‘colpa’ o ragione comprensibile con chiarezza a se stessi e agli altri” rende particolarmente insopportabile la vita del migrante postbellico [45]. Essendo oggetto di una doppia esclusione, dal suo paese e da quello di accoglienza, la condizione del migrante odierno assomiglia per certi versi a quella di ogni ebreo errante, o marrano (l’ebreo che si converte a forza e si finge cristiano nella Spagna del XIV-XV secolo), il cui “unico provvisorio obiettivo non può essere che nascondersi o disconoscersi, farsi doppio e obliquo, ‘mimetizzando’ la propria non-identità e venendo così paradossalmente a coincidere con il proprio stereotipo.” È in questa figura che Vitale intravede ‘la figura moderna del genere migrante’ [46], e Jacques Derrida l’arrivante assoluto:

“Se si chiama marrano, figuratamente, chiunque rimanga fedele a un segreto che non ha scelto, nel luogo stesso in cui abita, presso l’abitante o presso l’occupante, presso il primo o secondo ‘arrivante’, nel luogo stesso in cui soggiorna senza dire no ma senza identificarsi con l’appartenenza, ebbene, nella notte senza contrario in cui, per definizione, dispone del calendario, questo segreto serba il marrano prima ancora che sia lui a serbarlo [47]“.

Di qui, per tutti noi, la sfida su come cogliere questo segreto senza forzare le coscienze, come aiutare i migranti ad aprirsi in un mondo di segni e significati a loro estranei e per lo più ostili, come farli partecipi di strutture critiche di condivisione (‘senza dire no ma senza identificarsi con l’appartenenza’) rispetto alle esperienze di vita di cui sono portatori; come ‘saltare i muri’ e forare il silenzio che circonda il loro peregrinare dentro, ma più spesso attraverso, le nostre società. Perché parlare delle memorie dei migranti vuol dire parlare e ascoltare memorie di viaggio e di violenza, immergersi nel dolore e nel riserbo di vite private spesso interrotte e sgretolate dall’esperienza del viaggio, il continuo partire e arrivare senza poter costruire e consolidare strutture del ricordo e del riconoscimento se non in coloro che provengono dalla stessa esperienza. Come già i reduci dal fronte, dalla prigionia e dai campi di sterminio, i migranti tornano dall’esperienza della frontiera ‘ammutoliti’; la loro esperienza è indicibile perché narrarla è tornare sul vissuto e riviverlo. Senza racconto infatti, l’esperienza non può essere elaborata, si atrofizza, e scompare dal ricordo e dalla coscienza [48].

Lo storico africanista, spaesato non meno dei migranti da quanto gli succede intorno, può solo cercare di rintracciare i segni e le tracce di questi percorsi di vita favorendo l’emersione di racconti e narrazioni, e aiutando a ricostruire un contesto di ascolto che ne permetta la condivisione; mettendo cioè insieme con i soggetti deboli, pezzo per pezzo, le narrazioni, le memorie e le testimonianze del loro faticoso migrare in modo da passare il testimone alle nuove generazioni di africani e mediterranei i cui figli domani vivranno in mezzo a noi. Queste le speranze, e le attese, dietro la difficile costruzione di un ambizioso progetto di ‘archivio delle memorie migranti’, di cui si intende qui ricordare brevemente, per grandi tratti, il percorso e le sfide.

La necessità di misurarsi oggi con la conservazione della memoria migrante si intreccia infatti con l’urgenza, più volte riemersa in questi ultimi anni, di riavviare un dibattito pubblico sulla memoria migratoria e coloniale del nostro paese che più volte ha eluso o rimosso il proprio passato coloniale e di emigrazione [49]. Creare le basi per un archivio delle memorie migranti in Italia vuol dire dunque ricollegarsi a percorsi di memoria più ampi che includano i paesi e le popolazioni su cui l‘Italia ha esercitato il ruolo di potenza amministratrice, e incrociare tale memoria con quella postcoloniale conservata sia in Italia che nei luoghi del passato dominio. Il confronto tra queste diverse memorie appare oggi compito ineludibile.

Molte e formidabili tuttavia sono le sfide che riguardano la raccolta e l’‘archiviazione’ di tali memorie. Ne accenno solo alcune derivate da una recente esperienza di terreno [50], rinviando ad altra sede la riflessione sulla complessa questione delle ricorrenti rimozioni e cancellazioni che costituiscono, secondo Jacques Derrida, il ‘mal d’archivio’ [51]. C’è innanzitutto il problema del contesto e delle modalità di produzione delle testimonianze orali. La difficoltà di individuare un contesto di ascolto per quanto possibile depurato dagli elementi negativi che caratterizzano le condizioni di vita dei migranti non sono sconnesse dalle modalità di arrivo e del loro inserimento in Italia. Quasi tutti irregolari, in attesa di un permesso di lavoro o di soggiorno, o di un riconoscimento di asilo politico oggi sempre più elusivo, la stragrande maggioranza degli immigrati vive alla giornata in strutture fatiscenti, in attesa di un verdetto di ammissione o di esclusione dalla comunità nazionale che arriva, se arriva, spesso dopo anni di spasmodica attesa, dinieghi, ricorsi, espulsioni e rinnovati rientri. In questo contesto di continuo spaesamento e reiterate minacce di esclusione, è difficile trovare spazi di ascolto, di fiducia reciproca, e di comunicazione reale.

Raccogliere le voci del silenzio e della paura, del dolore o della vergogna, senza rimuovere o acutizzare il trauma iniziale ma farne oggetto di narrazione-testimonianza, solleva tuttavia problemi etici, storiografici e metodologici che caratterizzano ogni testimonianza da trauma nella nostra epoca, l’era del testimone [52]. Nel caso dei migranti, ad es., come si registra l’anonimato, come si protegge chi è in fuga da governi e strumenti di esclusione nel suo e nel nostro paese, come si devono interpretare i racconti, spesso idealizzati, di chi ce l’ha fatta e quelli, non detti, dei molti che non ce l’hanno fatta? Come si può creare un archivio aperto e interattivo coniugando preservazione delle fonti e rispetto della privacy? E ancora, come si registra il silenzio, i movimenti del corpo, il sottotesto non verbalizzato, il groppo in gola? Come si trascrivono le emozioni, la paura, il riserbo, i testi non verbalizzati? [53] Sono solo alcuni esempi di una vasta tematica su cui gli storici sono chiamati a interagire. I migranti tra noi richiedono non solo diritti e cittadinanza, ma ci chiedono di dare cittadinanza alla loro storia, una storia dell’emigrazione, della diaspora, dell’asilo e dell’esilio [54] che è parte integrante della società contemporanea.

Il lavoro con i migranti introduce pertanto una serie di nuove domande – e di sfide – a cui non è facile trovare la risposta per nessuno di noi. Esso introduce e rafforza il tradizionale estraniamento del ricercatore sul terreno [55]; lo spaesamento è reciproco e cumulativo, in quanto non c’è ‘tenda’ o riparo simbolico alla Malinowski [56] che ripari l’osservatore da chi è osservato e ne sciolga le strutture straniate di comunicazione; non lo è né per l’osservatore che non può vivere ‘in mezzo’ ai migranti ma solo visitare i luoghi artificiali che loro abitano (il centro di accoglienza, lo stabile occupato, la struttura di sostegno durante le stagioni dei raccolti. ecc.), né lo è per l’osservato (i migranti) che non hanno ‘casa’ nelle nostre città, ma solo luoghi di sosta, di identificazione, di trattenimento, di prigionia, o di sorveglianza; noi la sera possiamo ritornare a casa, loro no, sono migranti anche del, e nel quotidiano, sempre in moto, sempre a inseguire qualcosa o a essere inseguiti da qualcuno.

Di qui la difficoltà dell’ascolto di voci straniate e straniere, per quanto empatico ci sforziamo di rendere il nostro sguardo, ai nostri occhi e ai loro. L’ascolto di voci che provengono dall’esterno del proprio mondo e esprimono parole, gesti, riferimenti simbolici diversi dai propri è sempre e comunque destabilizzante, sia per chi parla che per chi ascolta. L’ascolto di voci di migranti, in particolare quelle di richiedenti asilo in attesa di ‘giudizio’ (il diniego o l’accettazione della condizione di rifugiato nell’Italia di oggi è una vera e propria condanna o assoluzione di pena), è un ascolto filtrato, ostacolato, cifrato; c’è pertanto bisogno di una mediazione linguistica, affettiva, di attenzione e rispetto; c’è bisogno della individuazione di uno spazio comune, una condivisione di piani di discorso e di partecipazione, un lavorare non solo tra ma con gli informanti affinché loro stessi possano diventare protagonisti delle loro storie, e siano in grado di padroneggiare gli strumenti per l’espressione di sé. E’ in questo che le scuole di italiano per migranti nel nostro paese, come la Scuola Asinitas di Roma, svolgono oggi un importante ruolo di preparazione e cura del ‘terreno di ascolto’ che deve precedere ogni raccolta sistematica di narrazioni e testimonianze [57].

Di qui anche la continua ricerca di voci diverse e articolate che coinvolgano i migranti in nuovi modi di auto-espressione (artistici, musicali, audiovisivi) e nella registrazione di desideri e bisogni collettivi così come questi si manifestano in contesti di aggregazione spontanea (come nei magazzini occupati di Tiburtina o negli stabili occupati di Roma ancora bisognosi di essere indagati a fondo), o nei percorsi migratori dei giovani del Corno d’Africa come i ‘ragazzi di Kirkos’, un quartiere popolare di Addis Abeba, le cui inquietanti memorie di viaggio e di violenza quotidiana sono state esposte recentemente nel film Come un uomo sulla terra e nell’omonimo volume [58].

L’ambizioso progetto di registrazione e archiviazione delle memorie migranti risponde all’obiettivo primario di lasciare traccia di un vissuto collettivo di alterità in cammino e di imprenditorialità umana che si esprime nell’odierno fenomeno migratorio. Questa presa di coscienza deve necessariamente avvenire invertendo il consueto racconto ‘nostro’ su di ‘loro’ cui ci hanno abituato la testimonianze raccolte e riscritte da autori e giornalisti che impersonano migranti o riscrivono in buon italiano le loro parole o testimonianze [59]. L’opera di testimonianza e la stessa raccolta di memorie deve essere parte di una scelta, politica e culturale a un tempo, di auto-rappresentazione, fatta cioè dai migranti stessi in prima persona; devono essere loro, più che noi, a riprendere voce, libertà e diritto di parola, a costruire discorsi e scegliere il linguaggio di espressione in una decisione di emersione che provenga innanzi tutto dal loro interno. L’Archivio delle memorie migranti vuole essere una prima risposta partecipata e condivisa con gli stessi migranti per restituire la voce a chi non la ha, o è troppo debole o marginale per essere ascoltato, e permettere che la condizione migrante in Italia possa esprimersi in tutta la sua umana e diversificata complessità.

Bibliografia

Andall, Jacqueline, and Duncan, Derek (eds), Italian Colonialism: Legacy and Memory, Peter Lang, Oxford and Berne, 2005.

Barrera, Giulia, Mussolini’s colonial race laws and state-settler relations in Africa Orientale Italiana (1935-1941), «Journal of Modern Italian Studies» 8, 3 (2003), pp. 425-443.

Barthes, Roland, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino 1980.

Battaglia, Roberto, La prima guerra d’Africa, Einaudi, Torino, 1958.

Bauman, Zygmunt, Un’avventura chiamata Europa, Garzanti, Milano, 2004.

Ben Ghiat, Ruth, Fuller, Mia (eds), Italian Colonialism, Palgrave Macmillan, New York 2005.

Bensaad, Ali, The Mediterranean Divide and its Echo in the Sahara: New Migratory Routes and New Barriers on the Path to the Mediterranean, in T. Fabre and P. Sant Cassia (eds), Between Europe and the Mediterranean, Palgrave Macmillan, New York, 2007, pp. 51-69.

Berhane, Hedat, Zeray Deres, 1914-1945, IVth Year Essay, Department of History, Haile Sellassie University, 1976.

Blanchard, Pascal, Bancel, Nicolas, Lemaire, Sandrine (sous la direction de), La fracture coloniale: la société française au prisme de l’héritage colonial, Ed. La Découverte, Paris, 2005.

Borruso, Paolo, L’Africa al confino. La deportazione etiopica in Italia (1937-1939), Piero Lacaita Ed., Manduria-Bari-Roma, 2003.

Bureau, Jacques,Ethiopie. Un drame impérial et rouge, Ed. Ramsay, Paris, 1987, pp. 21-32.

Cantore, Gerardo Maria, Asmara Napoli. Cronaca di una piccola odissea, Imprint Ed., Napoli, 2007.

Carsetti, Marco Il tempo dell’arrivo, «lo straniero», a. XIII, 107 (2009), pp. 32-37.

Carsetti, Marco, Triulzi, Alessandro (a cura di), Come un uomo sulla terra, vol. + DVD, Infinito Ed., Roma, 2009.

Cerulli, Enrico, The Folk Literature of the Galla of Southern Abyssinia, in E.A. Hooton, N.I. Bates (eds), Harvard African Studies, Varia Africana III, Peabody Museum, Harvard University, Cambridge, Mass., 1922

Chelati Dirar, Uoldelul, L’Africa nell’esperienza coloniale italiana: la biblioteca di Guerrino Lasagni (1915-1991), Il Nove, Bologna, 1996

Clifford, James, Marcus, George, Scrivere le culture, Meltemi, Roma, 2001.

Costa, Carlo, Teodonio, Lorenzo, Razza partigiana. Storia di Giorgio Morincola, Iacobelli, Albano Laziale, 2008.

Del Boca, Angelo, Gli italiani in Libia. Tripoli bel suol d’amore 1860-1922, Laterza, Roma-Bari, 1988

Del Boca, Angelo, Sull’obelisco di Axum Roma si scopre magnanima, «il manifesto», 3 dicembre 2004.

Del Grande, Gabriele, Mamadou va a morire. La strage dei clandestini nel Mediterraneo, Roma, Infinito Ed., 2007.

Derrida, Jacques, Aporie. Morire – attendersi ai ‘limiti della verità’, Bompiani, Milano 2004.

Derrida, Jacques, Mal d’archivo. Un’impressione freudiana, Filema, Marano di Napoli, 2005.

Fancello, Francesco, “Il moro Minghistù”, in Celso Ghini e Adriano Dal Pont, Gli antifascisti al confino 1926-1943, Roma 1971, pp. 235-36.

Feierman, Steven, Peasant Intellectuals, Madison, University of Wisconsin Press, 1990.

Ghermandi, Gabriella, Regina di fori e di perle, Donzelli, Roma, 2007.

Gattari, Nicola, La strada per Addis Abeba. Lettere di un camionista dall’impero (1936-1941), Paravia, Torino, 2000.

Geertz, Clifford, Antropologia interpretativa, Il Mulino, Bologna, 1988.

Grillo, Ralph, Riflessioni sull’approccio transnazionale alle migrazioni, in Bruno Riccio (a cura di), “Emigrare, immigrare, transmigrare”, «afriche e orienti», II, 3-4 (2000) pp. 9-16.

Hamilton, Carolyn et al., Refiguring the Archive, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002.

Iliffe, John, Honour in African History, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

Jedlowski, Paolo, Il racconto come dimora. Heimat e le memorie d’Europa, Bollati Boringhieri, Torino, 2009.

Kane, T.L., Ethiopian Literature in Amharic, Harrassowits, Wiesbaden, 1975.

Khouma, Pap, Io venditore di elefanti, Una vita per forza tra Dakar, Parigi e Milano, Baldini e Castoldi, Milano, 2006.

Krog, Antjie, Terra del mio sangue, Nutrimenti, Roma, 2006.

Fusella, Luigi, “Le premier romancier éthiopien : Afä-Wärq Gäbrä-Iyäsus”, in Trois essais sur la littérature éthiopienne, Aresae, Paris, 1984, pp. 1-38.

Labanca, Nicola, Posti al sole. Diari e memorie di vita e di lavoro dall’Africa italiana, Museo storico italiano della guerra, Rovereto, 2001.

Le Houérou, Fabienne, L’épopée des soldats de Mussolini en Abyssinie 1936-1938, Paris, L’Harmattan, 1994.

Lenci, Marco, Il ‘Moro’ di Ventotene. Menghistu, un eritreo al confine, «Storia contemporanea», a. V, n. 2 (2001), pp. 57-77.

Lenci, Marco, All’inferno e ritorno. Storie di deportati tra Italia ed Eritrea in epoca coloniale, BFS Edizioni, Pisa, 2004.

Levi Della Vida, Giorgio, Omaggio ad Enrico Cerulli, «Oriente Moderno», ott-dic. 1963.

Lombardi Diop, Cristina, “Selling/Storytelling: African Autobiographies in Italy”, in Andall & Duncan, Italian Colonialism, pp. 217-238.

Lorenzoni, Franco, Martinelli, Marco, Saltatori di muri. La narrazione orale come educazione alla convivenza, Macroedizioni, Cesena, 1998.

Magini, Manlio (a cura di), Ernesto Rossi. Miserie e splendori del confino di polizia. Lettere da Ventotene 1939/1943, Feltrinelli, Milano, 1981.

Malinowska, Valetta (ed), A Diary in the Strict Sense of the Term, tr. it. Bronislaw Mallinowski, Giornale di un antroplogo, Armando, Roma, 1992.

Malouf, Amin,Leone l’Africano, Bompiani, Milano, 2002.

Marfaing, Laurence, Wippel, Stefen (sous la direction de), Les relations transahariennes à l’époque contemporaine, Karthala, Paris, 2004.

Augusto Masi, Camionisti d’Africa (1937-1941), Studio Stampa, San Marino, 1995.

Matvejevic, Predrag, Tra asilo ed esilio. Un romanzo epistolare, Meltemi, Roma, 1998.

Mengaldo, Pier Vincenzo, La vendetta è il racconto. Testionianze e riflessiono sulla Shoah, Torino, Bollati Boringhieri, 2007.

Mezzadra, Sandro, Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione, ombre corte, Verona, 2006.

Morosetti, Tiziana (a cura di), “La letteratura postcoloniale italiana”, «Quaderni del Novecento», 4 (2004), pp. 25-34.

Palumbo, Patrizia, A Place in the Sun: Africa in Italian Colonial Culture from Post-Unification to the Present, University of California Press, Berkeley, 2003.

Parati, Graziella, Mediterranean Crossroads: Migration Literature in Italy, Fairleigh Dickinson University Press, Madison, 1999.

Ricci, Lanfranco, Enrico Cerulli, «Rassegna di Studi Etiopici» n. 32 (1988 [1990]), pp. 4-19.

Ernesto Rossi, La pupilla del Duce, Guanda, Parma, 1956.

Rouaud, Alain, Afä-Wärq: un intellectuel éthiopien témoin de son temps, Editions du CNRS, Paris 1991.

Segre, Andrea, Yimer, Dagmawi, Biadene, Riccardo, Come un uomo sulla terra Italia, 61’, col., Asinitas e Zalab, 2008.

Sorgoni, Barbara, Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea (1890-1941), Liguori, Napoli, 1998.

Starace, Giovanni, Il racconto della vita. Psicanalisi e autobiografia, Bollati Boringhieri, Torino, 2004.

Taddia, Irma, Autobiografie africane. Il colonialismo nelle memorie orali, Milano, Franco Angeli, 1996.

Triulzi, Alessandro, Italia e Africa: una memoria rimossa, «Africa e Mediterrraneo», 1, maggio 1996, pp. 4-6.

Triulzi, Alessandro, Displacing the Colonial Event: Hybrid Memories of Postcolonial Italy, «Interventions», VIII, 3 (2006), pp. 430-443.

Triulzi, Alessandro, Carsetti, Marco, Ascoltare voci migranti: riflessioni intorno alle memorie di rifugiati dal Corno d’Africa, «afriche e orienti», anno IX, n. 1/2007, pp. 96-115.

Triulzi, Alessandro, “Ritorni di memoria nell’Italia postcoloniale”, in Riccardo Bottoni (a cura di), L’Impero fascista: Italia ed Etiopia (1935-1941), Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 573-595.

Triulzi, Alessandro, “Oralità, voci narranti e rifugiati dal Corno d’Africa: appunti di una ricerca in progress” in Afriche. Scritti in onore di Bernardo Bernardi, Roma, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, 2009, pp. 157-170.

Vitale, Vitale, Ius migrandi. Figure di erranti al di qua della cosmopoli, Bollati Boringhieri, Torino 2004.

Volterra, Alessandro, Sudditi coloniali. Ascari eritrei 1935-1938, Franco Angeli, Milano, 2005.

Wieviorka, Annette, L’era del testimone, Raffaello Cortina Ed., Milano, 1999.

Zemon Davis, Natalie, La doppia vita di Leone l’Africano, Laterza, Bari-Roma 2008.

Zewde, Bahru, Pioneers of Change in Ethiopia. The Reformist Intellectuals of the Earlty Twentieth Century, James Currey, Oxford 2002.

______________________________________

Note

[1] La non facile sopravvivenza del neo-convertito in Italia è stata rivisitata recentemente dalla medievista americana Natalie Zemon Davis 2008; cfr. anche Malouf 2002.

[2] Cfr. il necrologio a cura di Lanfranco Ricci 1988, pp. 4-19.

[3] L’opera viene stampata dall’African Department del Museo Peabody dell’Università di Harvard nel 1922; l’editore Kraus di New York ne ha fatto un reprint nel 1970.

[4] Cfr. Volterra 2005.

[5] Dal discorso di Giorgio Levi Della Vida in occasione della laurea ad honorem in Lettere offerta a Enrico Cerulli dall’Università di Roma. Il testo dell’intervento, Omaggio ad Enrico Cerulli, è apparso su «Oriente Moderno», ott-dic. 1963. A detta di Della Vida, la Laurea ad honorem in Lettere che l’Università La Sapienza attribuì nl 1963 a Cerulli, fu in realtà “un riconoscimento tardivo, quasi, direi, una riparazione … della non onorevole negligenza in cui la sua altezza scientifica è stata tenuta dall’Italia ufficiale.”

[6] Cfr. Feierman1990.

[7] E. Cerulli 1922, p. 14.

[8] Nelle sue note sulla fotografia, Roland Barthes fa notare che in ogni immagine può essere rinvenuto un punctum, normalmente ignorato, che è invece il messaggio rivelatore e chiave di volta dell’immagine fotografica. Cfr. Barthes 1980.

[9] Pittore, scrittore, uomo politico controverso per i suoi sentimenti filo-italiani, Afä-Wärq è considerato uno dei grandi intellettuali etiopici della prima metà del XX° secolo. Inviato in Italia per compiere i suoi studi da Menelik, come gesto distensivo all’indomani della battaglia di Dogali (1887), egli tornerà più volte nel nostro paese dove sposerà nel 1904, a Torino, Eugenia Rossi e insegnerà l’amarico per otto anni a Napoli. Rientrato prima in Eritrea e poi in Etiopia alla fine della prima guerra mondiale, viene nominato capo (naggadras) della dogana di Dire Dawa da Ras Tafari nel 1922 e incaricato d’affari con funzioni di ministro plenipotenziario a Roma nel 1932. Durante la sua carriera pubblica in Etiopia, non nasconderà mai le sue convinzioni filo-italiane che lo porteranno a collaborare con il governo italiano e le autorità fasciste nell’Etiopia occupata degli anni Trenta. Criticherà aspramente l’imperatore Hayle Sellassie per aver abbandonato il paese sconfitto, e verrà processato, condannato a morte e poi ‘graziato’ dall’Imperatore e confinato a vita nella cittadina di Gimma nel sud del paese. Sulla sua figura di intellettuale, e in sua difesa, v. Rouaud 1991 ; sulla sua opera letteraria, cfr. Fusella 1984, pp. 1-38; sugli intellettuali etiopici, v. Zewde 2002.

[10] Si veda, per tutti, Kane 1975.

[11] Cfr. Morosetti 2004, pp. 25-34; Palumbo 2003; Parati 1999.

[12] Cfr. Blanchard et al. 2005.

[13] Il dibattito sui limiti dell’Italia postcoloniale si è svolto soprattutto all’estero: Cfr. Andall & Duncan 2005; Ben Ghiat & Fuller 2005; Triulzi 2006, pp. 430-443.

[14] Ghermandi, Regina di fiori e di perle, p. 57.

[15] Cfr. Sorgoni 1998, p. 188.

[16] Governatore Gasparini al Regio Ministero delle Colonie, 14 novembre 1923, cit. in Volterra 2005, pp. 45-46.

[17] R. Corpo di Truppe Coloniali dell’Eritrea. Relazione annuale. Anno 1920 a cura del Colonnello Comandante A. Dusnasi, in Volterra 2005, p. 47. In base agli Statuti libici del 1919, veniva abolito l’istituto della sudditanza coloniale e agli indigeni veniva riconosciuta una “cittadinanza italiana della Tripolitania” che, pur distinta da quella metropolitana, concedeva maggiori diritti ai cittadini libici. L’esperimento costituzionale ebbe breve vita e fu presto interrotto dal Fascismo. Cfr. Del Boca 1988, pp. 365-366.

[18] Cfr. Bensaad 2007, pp. 51-69; Marfaing & Wippel 2004. Sulle difficoltà dei migranti del Corno d’Africa che attraversano il deserto libico, si vedano le testimonianze dei protagonisti nel film Come un uomo sulla terra di Andrea Segre, Dagmawi Yimer e Riccardo Biadene, Italia, Asinitas e Zalab, 2008.

[19] V. Barrera2003, pp. 425-443.

[20] Cfr. Borruso 2003.

[21] Le notizie su Menghistu Isahac Tewolde Medhin si trovano in Lenci 2004, pp. 45-76.

[22] Cfr. Bureau 1987, pp. 21-32, e la biografia di Zeray Derres a cura di Berhane 1976. Sui notabili etiopi internati in Italia in seguito all’attentato a Graziani, v. Borruso 2003.

[23] Lenci 2004, pp. 61-63.

[24] Sul monumento si veda Bureau 1987, pp. 22-23. Stessa sorte fu riservata all’obelisco di Aksum, trasportato a Roma nel 1937 per onorare la facciata del nuovo Ministero dell’Africa Italiana a Piazza Capena, a Roma, nel quindicesimo anno dell’era fascista. Il palazzo ospita oggi il complesso dellaFAO. Al contrario dell’obelisco di Aksum, che verrà restituito all’Etiopia solo nel 2005, il Leone di Giuda verrà restituito dal governo italiano all’indomani del Trattato di Pace. Sulla restituzione si veda Del Boca 2004. Su Dogali e il suo significato nell’espansione italiana in Africa, si veda Battaglia 1958, pp. 230-64.

[25] Cfr. Bureau 1987, pp. 21-23

[26] Cfr. Sorgoni 1998, pp. 188-89. All’insegna di ‘via i neri dall’Italia’ decretato da Mussolini nel maggio 1938, vengono allontanati successivamente, e in conseguenza dei fatti riportati sopra, i confinati dall’Etiopia e ‘tutti gli interpreti indigeni residenti a Roma’. Cfr. Lenci 2004, pp. 47, 68.

[27] Id, p. 49. Cfr. in partic. Fancello 1971, pp. 235-36; Rossi 1956, pp. 72-75, e Magini 1981, pp. 54-55, 78, 164. Su Menghistu, la ricostruzione più accurata è in Lenci 2001, pp. 57-77.

[28] Id., pp. 72, 76.

[29] Taddia 1996, p. 65.

[30] Cfr. Bureau 1987, pp. 26-29. E’ forse il caso qui di ricordare un altro caso ‘nobile’ di resistenza patriottica contro il Fascismo nella figura di Giorgio Morincola, un govane studente di medicina romano, figlio di una donna somala, che si unirà alle forze britanniche di liberazione negli anni Quaranta e morirà in Alto Adige nel 1945. Anche lui soprannominato ‘il Moro’ dai suoi compagni della Resistenza, alla sua morte si stentò a identificare in quell’uomo dal colorito bruno un cittadino italiano, e Morincola fu ritenuto a lungo un nero americano. Cfr. Costa e Teodonio 2008, pp. 19-35.

[31] La lettera di Zeray, datata 6 ottobre 1936, è pubblicata nella biografia di Berhane 1976, Appendix n. 3. La lettera non venne allora pubblicata; in risposta però uscì in data 8 ottobre un corsivo velenoso del direttore in cui il ‘vile anonimo’ veniva accusato di essere ‘goffo, insincero interessato… le tue lettere puzzano di questa tua miseria morale a mille miglia’ (v. Appendix 4). La biografia è il frutto di una accurata ricerca di tesi nelle carte e tra i discendenti della famiglia in Etiopia e Eritrea. Cfr. anche Bureau 1987, pp. 21-32.

[32] Berhane 1976, p. 21.

[33] Ritorneranno alla fine degli anni Quaranta nelle famose ‘navi bianche’ della Croce Rossa dopo aver circumnavigato il continente africano lungo rotte rese ancora pericolose dagli esiti del conflitto. Su una di queste navi bianche che rientra a Napoli nell’autunno del 1943, cfr. Cantore 2007.

[34] V. Chelati Dirar 1996, pp. 9-39; Triulzi 1996, pp. 4-6.

[35] Alcuni spunti si ritrovano nella diaristica raccolta da Nicola Labanca 2001; su strade, meccanici e camion, cfr. Masi 1995; Gattari 2000.

[36] Sugli ensablés italiani in Etiopia, si veda Le Houérou 1994.

[37] Cfr. Triulzi e Carsetti 2007, pp. 96-115.

[38] Si veda Grillo 2000, pp. 9-16; Mezzadra 2006.

[39] Il termine viene impiegato sia per chi ‘infrange’ le regole sociali e i confini etnici delle comunità, sia per chi fa esperienze interculturali di narrazioni e di ascolto tra italiani e stranieri V. Lorenzoni e Martinelli 1998.

[40] Il termine harraga, dall’arabo harg, ‘bruciare’, usato come intransitivo, è riferito a coloro che bruciano, passano con il rosso, o attraversano illegalmente i confini nazionali. Metaforicamente, si riferisce anche a coloro che intendono ‘bruciare’, cioè sfidare, i confini rigidi dello stato-nazione. V. Del Grande 2007, pp. 105, 117; Mezzadra 2006.

[41] V. Iliffe 2005.

[42] Carsetti 2009, p. 35.

[43] De divinatione, I, 8, in Vitale 2004, p.30.

[44] Bauman 2004, pp. 3-4.

[45] Vitale 2004, p. 53.

[46] Id., p. 68. (( un converso ‘

[47] Derrida 2004, p. 70.

[48] Cfr. Jedlowski 2009, pp. 13-31.

[49] Cfr. Triulzi 2008, pp. 573-595.

[50] Quanto segue è delineato più ampiamente in Triulzi 2009, pp. 157-170.

[51] Si veda Derrida 2005. Per l’Africa, si veda l’ampia raccolta di saggi raccolti da Hamilton et al., 2002.

[52] E’ impossibile qui addentrarci in questa densa tematica. Cfr. Wieviorka 1999; Starace 2004; Mengaldo 2007.

[53] Sul forte dibattito acceso in Sudafrica sui lavori della Commissione per la Verità e la Riconciliazione (TRC), si veda il resoconto della poetessa afrikaner Antjie Krog in Country of my Skull, apparso nel 1998, tradotto in italiano con il titolo Terra del mio sangue, 2006.

[54] Matvejevic1998.

[55] Vedi J. Clifford & G. Marcus 2001.

[56] E’ famosa l’immagine del’antropologo austriaco, Bronislaw Malinowski, ritratto mentre legge un libro davanti alla sua tenda nelle Trobriand con un gruppo di nativi che lo guardano ammirati in disparte. Si veda Malinowska 1992; Geertz 1988, p. 71.

[57] La Scuola d’italiano Asinitas di Roma si è distinta per importanti attività innovative di narrazione e di auto espressione. Si veda www.asinitas.org per le sue pubblicazioni, film, e blog in rete.

[58] Cfr. Andrea Segre, Dagmawi Yimer, Riccardo Biadene, 101’, una produzione Asinitas Onlus e Zalab. Il volume omonimo è a cura di Carsetti e Triulzi 2009.

[59] L’addomesticamento della lingua usata dagli scrittori migranti è iniziato con il testo italiano di Pap Khouma, Io venditore di elefanti (2006) ‘aggiustato’ in lingua italiana da Oreste Pivetta. Si veda Lombardi Diop in Andall & Duncan 2005, pp. 217-238.