di Alessandro Triulzi

scarica il pdf dell’articolo

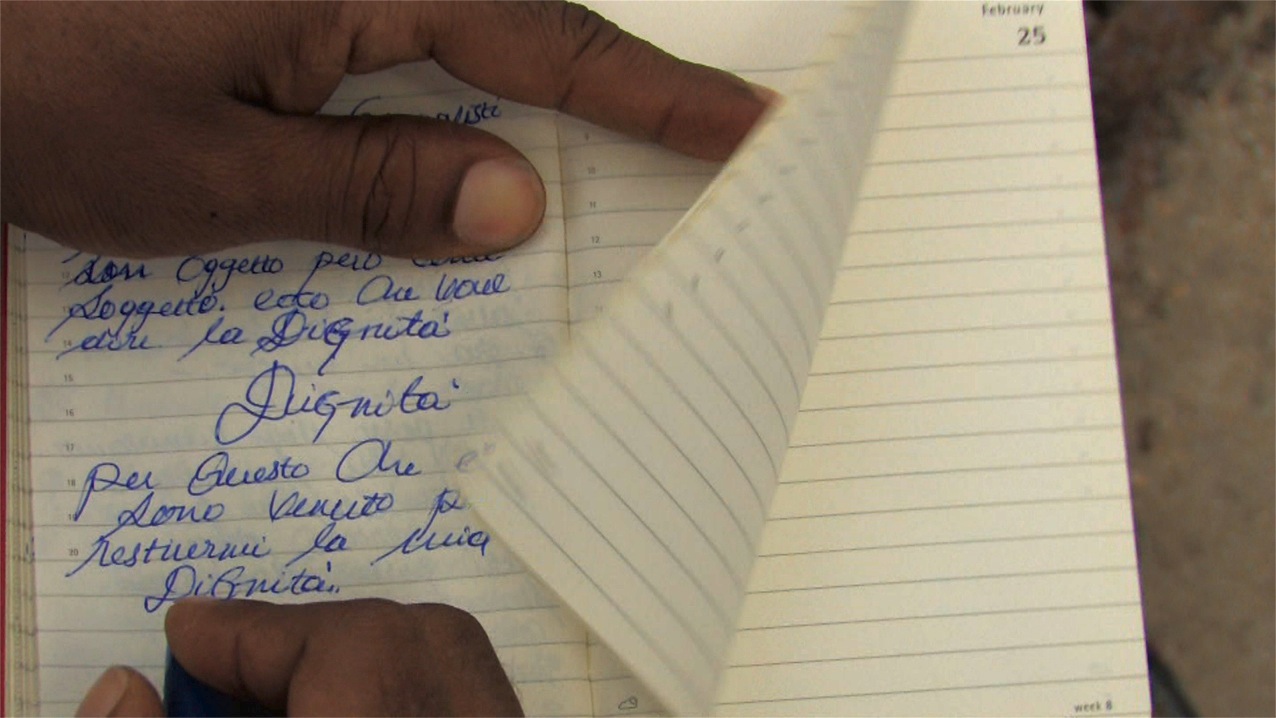

Negli ultimi anni l’Italia, insieme alla Spagna, è diventata uno dei paesi di più forte immigrazione in Europa; tale situazione ha comportato grandi difficoltà di accoglienza e valutazione che impongono oggi, e sarà sempre più necessario in futuro, una riflessione collettiva su questa delicata vicenda storica. Di qui la necessità di raccogliere fonti, tracce e testimonianze in grado di rappresentare un processo storico che caratterizza come pochi altri la nostra epoca: registrare, archiviare e condividere tali fonti permette di partecipare criticamente a un processo globale che sta cambiando il volto del nostro paese, e non solo di subirlo o assistervi passivamente. Di qui la registrazione e raccolta – avviata fin dal 2005 all’interno di una piccola associazione di settore, Asinitas Onlus, con le sue scuole di italiano e i progetti di educazione attiva con stranieri migranti (www.asinitas.org) – di testi, narrazioni orali, canti, scritti e testimonianze audio e video sulla condizione di rifugiati e richiedenti asilo in Italia. Raccogliere le voci di migranti “irregolari”, definiti “clandestini” per legge, senza rimuovere o acutizzare i traumi dell’abbandono iniziale e la violenza del viaggio e dell’arrivo, e farne oggetto di narrazione-testimonianza, solleva problemi etici e metodologici che caratterizzano ogni testimonianza da trauma nella nostra epoca, definita da Annette Wieviorka, «l’era del testimone» (Cfr. Wievorka, 1999). I migranti e richiedenti asilo oggi tra noi richiedono infatti non solo diritti e cittadinanza, ma ci chiedono di dare cittadinanza, e dunque dignità, alla loro storia, la storia dell’emarginazione e dell’emigrazione, della diaspora e dell’esilio, che è parte del vissuto quotidiano, e storia viva, della società in cui viviamo.

Ascoltare, raccogliere e archiviare testimonianze di migranti e richiedenti asilo è tuttavia un’azione che richiede attenzione, sensibilità, capacità di ascolto, partecipazione. È un lavoro difficile e impegnativo, uno stare insieme del ricercatore con il proprio soggetto di ricerca all’interno di un percorso condiviso e partecipato, un progetto di ricerca-azione che è alla base dell’Archivio delle memorie migranti e che aspira a lasciare traccia dei processi migratori in corso e allo stesso tempo di permettere l’inserimento di memorie “altre” nel patrimonio collettivo della memoria nazionale contribuendo a slabbrarne i margini. Creare un contesto di ascolto partecipato e condiviso con migranti arrivati da poco in Italia introduce una serie di nuove domande – e di sfide – a cui non è facile trovare una risposta. Per un immigrato visto come “clandestino” in qualunque città italiana, prendere un autobus, aspettare in fila, entrare in un luogo pubblico, fare la spesa in un negozio o un supermercato, o richiedere i servizi di una struttura pubblica, vuol dire essere continuamente circondato da occhi distratti, indifferenti o malevoli che lo fanno sentire estraneo fino nelle ossa, impaurito, spaesato, insicuro, una persona senza-luogo senza-casa senza-lavoro che brucia la propria stagione della migrazione in zone e luoghi costantemente temporanei e «in eccesso» (Rahola) in un continuo alternarsi di aspettative cui corrispondono solo snervanti attese e rinvii (cfr. Rahola, 2003).

Di qui la difficoltà dell’ascolto di voci straniate e straniere, per quanto empatico ci sforziamo di rendere il nostro sguardo, ai nostri occhi e ai loro. L’ascolto di voci che provengono dall’esterno del proprio mondo e esprimono parole, gesti e riferimenti simbolici diversi dai propri è sempre e comunque destabilizzante, sia per chi parla che per chi ascolta. L’ascolto di voci di migranti, in particolare quelle di richiedenti asilo in attesa di “giudizio” (dove il “diniego” o l’accettazione della condizione di rifugiato nell’Italia di oggi è una vera e propria condanna o assoluzione di pena), è pertanto un ascolto filtrato, ostacolato, cifrato; c’è bisogno di una mediazione linguistica, affettiva, di attenzione e rispetto particolari. Esso deve essere preceduto dalla individuazione di uno spazio comune, una condivisione di piani di discorso e di idealità, un lavorare non solo tra ma con i migranti affinché loro stessi possano diventare protagonisti delle loro storie, in grado di padroneggiare gli strumenti per l’espressione di sé. Senza tutto questo, non è possibile che si stabilisca quella “forma di oblio condiviso” delle disuguaglianze esistenti tra intervistato e intervistatore che per Sayad è il necessario “prodotto della fiducia che è all’origine dell’indagine più proficua” (Sayad 2002, p. 218). Né può avere luogo quel “patto sacro” spinoziano di cui riferisce Pierre Bourdieu sul dovere di non giudicare (non condannare, non ridere, non detestare, ma capire [Bourdieu 2007, p.10. Traduzione mai]) chi rivela un segreto, chi parla «di ciò di cui non si vuole parlare» perché ai limiti di ciò che è «vietato», e allo stesso tempo «prezioso», per la propria vita e quella altrui (Sayad 2002, p. 217).

Per permettere la riappropriazione di un’identità personale e di gruppo occorre pertanto contribuire alla costruzione di una memoria collettiva che non sia solo di colpa o di sofferenza, e recuperarne la dimensione positiva come strategia di vita attiva, e non di semplice sopravvivenza, come è pure per ogni popolo migrante. Il problema è molto vasto e coinvolge una riappropriazione della memoria collettiva che non è esente da ambiguità e contraddizioni. Le voci dei migranti (distorte dai media e spesso spettacolarizzate per usi interni o fini di parte) sono oggi sommerse dal clamore esterno suscitato intorno alla loro presenza tra noi, vista (da pochi) come grande occasione e (dai più) come minaccia per il proprio benessere e sicurezza.

Negli ultimi anni, la letteratura delle migrazioni ha cominciato a trasmetterci forme di auto-rappresentazione di questo mondo sommerso. Ma delle voci dei migranti in transito, quelle dei “clandestini” irregolari come anche dei rifugiati e richiedenti asilo, che sostano a volte per anni tra noi, non c’è traccia se non nelle cronache cittadine sempre più esasperate nei toni, e nelle scarne “memorie integrative” vistosamente artefatte che i richiedenti asilo affidano alla attenzione di avvocati e commissioni governative chiamate a decidere, attraverso le loro sentenze, della continuazione o interruzione – cioè della vita e della morte – dei progetti migratori dei richiedenti. Le loro voci e soggettività reali sono così sommerse nella paura e nell’insicurezza di esiti quasi sempre negativi.

Di qui la necessità di registrare voci diverse e più articolate coinvolgendo i migranti in nuovi modi auto-narrativi (artistici, musicali, audiovisivi) e nell’espressione di desideri e bisogni maturati nei nuovi contesti di comunità, aggregazioni spontanee, scuole o gruppi di ascolto in cui percorsi e obiettivi migratori vengano visti come scelte consapevoli di superamento dei margini limitati o costrittivi delle comunità di origine per poter ampliare e perseguire le proprie scelte di vita. Non si tratta solo di registrare un fenomeno epocale di enorme portata per la nostra società, ma di costruire insieme griglie interpretative e strumenti di comprensione per una realtà di attraversamenti e condizionamenti multipli che ormai caratterizzano non solo le nostre società ma gli stessi paesi di origine, spesso attraversati più dei nostri da flussi migratori e forme di mobilità che appaiono sempre più imponenti e duraturi nel tempo.

Tutto questo ci proponiamo di raccogliere nel nuovo Archivio delle memorie migranti (Amm) da attivare collegando e mettendo in rete realtà ad esso affini e vicine – dal progetto Storie migranti portato avanti da Federica Sossi all’Università di Bergamo ai materiali raccolti da Gabriele Del Grande per Fortress Europe, dai documenti audio di Passepartù trasmessi dalle reti radiofoniche di Amisnet alle testimonianze di migranti raccolte da Roman Herzog per Audio.doc, dai frammenti di vite migranti dispersi o travolti negli sbarchi a Lampedusa e raccolti dalla Associazione locale Askavusa fino ai film, i documentari, le interviste, le immagini in movimento impresse nei cellulari e nelle pellicole dei nostri volontari e filmmaker migranti. In un paese diviso tra emigrazione e immigrazione – un paese in cui troppo spesso ci si dimentica che il binomio noi/loro è una costruzione fittizia che ha bisogno di una costante messa in discussione, e in cui troppo spesso al termine migranti/immigrati si associa un fastidioso turbamento della propria quotidianità – l’idea di dare vita alla raccolta viva, dinamica e partecipata di testimonianze migranti sembra a tutti noi oggi più che mai necessaria. E non solo per loro, che si accingono a confrontarsi con qualcosa di quasi sempre traumatico e indicibile, ma anche per i destinatari delle loro testimonianze, per chi intende predisporsi all’ascolto senza filtri o allarmi mediatici, per chi arriva e per chi parte, insomma, per tutti noi.

L’Archivio risponde pertanto alla volontà di lasciare traccia nella coscienza e nella consapevolezza della società del vissuto collettivo di alterità in cammino e di imprenditorialità umana che esprime il fenomeno migratorio oggi in Italia colpito da una legislazione fortemente discriminatoria e dal rifiuto di estendere ai migranti, anche se di seconda generazione, i diritti civili e politici. Il lavoro intorno all’Archivio e ai materiali che raccoglie mira a far sì che la condizione migrante possa essere delineata in tutta la sua umana e diversificata capacità di azione (agency) e di auto-rappresentazione. Di queste rappresentazioni, dei racconti autobiografici, delle memorie e testimonianze nella loro molteplicità e nel rispetto delle differenze di generi e opinioni, l’Archivio vuole essere dunque garante, tutela, ma anche dimora, luogo di nascita e spazio d’ascolto. Esso non vuole farsi involucro di una memoria preconfezionata, ma spazio (e “bene”) comune in cui poter condividere – in modo partecipato e interattivo – tenendo gli occhi aperti e vivi sulla memoria porosa che sta nascendo all’interno del paese.

Costruire l’Archivio insieme ai soggetti e agli attori della migrazione, nonché agli operatori, ricercatori, volontari, è infatti per noi prassi educativa e insieme accoglienza, è testimoniare e permettere che si faccia testimonianza, è ascoltare la voce di chi non ha diritto ad averla permettendo che sia espressa e si faccia riconoscere, è lasciare traccia di sé in un noi transnazionale che faticosamente, e malgrado tutto, si va formando in Italia. La stessa indicibilità nel parlare di sé dei migranti, l’impossibilità, a volte, di dire “io” nel “dopo” di un viaggio fortemente traumatico o di un approdo ancora più spaesante, può annullarsi o scomparire in presenza di un ascolto partecipato. L’esperienza diventa tale solo se la si condivide e diventa racconto: per questo l’archivio, che i racconti rende possibili, è una vera e propria azione sulla memoria, uno spazio in cui narrazioni condivise diventano a loro volta reciproche. E dove forse quel noi/ loro comincia a vacillare.

In tale modo fare archivio in rete è un agire politico al di fuori degli schemi usuali della politica. Costruire una rete di memorie migranti in Italia costituisce una potenziale rilettura della vita e della cultura nazionale in dimensione passata, presente e futura: è completamento critico della memoria coloniale e delle sue molte rimozioni, spazio d’origine di contronarrazioni che si oppongono al discorso dominante sulla migrazione – pericolosamente infarcito di cecità, pre-giudizi e razzismo –, ma anche contributo alla elaborazione di una memoria culturale transnazionale. L’archiviazione dinamica di questo pezzo di storia del presente permetterà, cioè, di collegare, in maniera meno superficiale di quanto avviene sul piano retorico, l’esperienza migratoria di oggi proveniente dall’esterno con quella passata europea e italiana verso l’esterno (emigrazione e colonie), sottolineandone difficoltà e sofferenze ma anche gli esiti, i lasciti e le ramificazioni nella vita della nazione e del suo diversificato incontro con l’Altro.

Affinché l’Archivio sia spazio e principio di una condivisione di memoria, ossia di cultura come insieme di pratiche sociali e rappresentazioni mentali, occorrono trasparenza e accessibilità. In un archivio raggiungibile, condivisibile, usabile, la memoria diviene funzionale, viva, e non museale. L’Amm non vuole avere né una superficie polverosa, né un carattere di impenetrabilità, tutt’altro: siamo convinti che debba rispecchiare i caratteri di apertura, gratuità e trasparenza del cosiddetto copyleft applicato agli archivi digitali di nuova formazione. L’Archivio dev’essere cioè capace di rispondere alla nuova grammatica di gestione del sapere e delle sue modalità di comunicazione e di trasmissione on line, accostandosi ad altre realtà sviluppatesi in rete ma non per questo dimenticando l’importanza della tangibilità dei materiali che raccoglie, o la sensibilità necessaria nel metterli a disposizione.

I materiali del nostro Archivio sono tuttora in formazione e si prevede che essi siano resi accessibili dall’estate 2012. Le importanti collaborazioni nel passato avviate con Associazioni culturali e Onlus (soprattutto Asinitas, ma anche la Comunità di base di San Paolo, Cemea del Mezzogiorno, Medici contro la tortura), con Fondazioni pubbliche e private (Unicredit, Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, lettera27, Open Society Foundations) ci hanno consentito negli anni di accumulare esperienze e professionalità, e di ospitare fisicamente e sostenere l’archivio mobile e le sue attività. La recente collaborazione con il Circolo Gianni Bosio ci ha permesso di portare avanti una serie di iniziative comuni sul tema delle musiche e memorie migranti e ci ha generosamente offerto ospitalità e appoggio operativo presso la sede del Circolo alla Casa della memoria e della storia di Roma. È in tale ambito che è nata l’idea di cercare sostegno per una rete di archivi sulla migrazione presso istituzioni nazionali quali l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ex-Discoteca di stato) di Roma e l’università “L’Orientale” di Napoli. Il sostegno di queste due importanti istituzioni permetterà il deposito in copia degli archivi “migranti”, la formazione di operatori, e la messa in sicurezza delle memorie e testimonianze raccolte.

La Rete di Archivi delle memorie migranti intende essere il punto di riferimento di chi voglia condividere e rendere accessibili al pubblico testi, film, registrazioni di storie di vita e video-narrazioni che testimonino un nuovo modo di comunicare, partecipato e interattivo, unendo gruppi misti di educatori, operatori di terreno e migranti in un lavoro comune di rappresentazione e di sollecitazione nell’opinione pubblica di temi, situazioni e diritti relativi alla condizione migrante. Tra i principali obiettivi perseguiti si ricordano in modo particolare: la creazione di una rete nazionale di sostegno e di empowerment dei migranti e dei loro diritti in Italia attraverso modalità di condivisione, consapevolezza e auto-rappresentazione delle nuove identità in cammino; e la speranza di dare dignità di memoria del paese a queste memorie altre, istituzionalizzando e professionalizzando un processo finora portato avanti in modo autonomo ma spesso frammentario dai soli soggetti della società civile.

La Rete verrà attivata a seguito dell’accordo di collaborazione in corso di finalizzazione tra l’Amm, il Circolo Gianni Bosio, l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, Ministero per i beni e le attività culturali, e l’università degli studi di Napoli “L’Orientale”. L’accordo intende dare vita e formalizzazione alla Rete e alla conservazione, archiviazione e messa in sicurezza dei materiali sonori e audiovisivi prodotti, realizzati e gestiti dai partner in piena autonomia. L’accordo di collaborazione è aperto e del tutto inclusivo, in modo da permettere l’adesione di qualunque altro ente o centro che ne condividerà modalità e obiettivi.

Oltre a questi luoghi fisici, lavoriamo affinché l’Archivio sia almeno parzialmente accessibile in rete, e contribuisca ai criteri di open access e di visibilità oggi richiesti per ogni importante iniziativa culturale. Il grado di profondità raggiunto nella relazione con i testimoni e la particolare attenzione che l’Amm presta al rispetto dei loro interessi e della volontà di diffondere le loro narrazioni, impone una cautela particolare nel decidere cosa rendere pubblico e secondo quali modalità. In particolare, i ricercatori che accederanno ai materiali dell’archivio saranno invitati a condividere le finalità, i metodi e i risultati dei loro lavori, facendoli confluire nell’archivio. In questo modo si cerca di equilibrare lo spirito dell’Open Archive con la necessaria cura che queste storie e testimonianze impongono necessariamente. Le collaborazioni in atto hanno permesso l’avvio di percorsi comuni culminati in mostre, laboratori narrativi, e azioni di advocacy nonché la produzione di film (Come un uomo sulla terra, 2008; Una scuola italiana, 2009; C.A.R.A. Italia, 2010; Soltanto il mare e Benvenuti in Italia, 2011) e cd musicali (Istaraniyeri, 2011, raccolta di canti e musiche di migranti a Roma) che hanno permesso di mettere a fuoco modalità incisive di condivisione e diffusione alla rete sociale e alla società civile della co-produzione audiovisiva di testimonianze di vita e di viaggio dei migranti e del loro difficile inserimento nella società italiana, ma anche di straordinarie capacità espressive che una società disattenta rischia di mortificare.

Bilbiografia

Bourdieu P., La misère du monde, Seuil, 2007 (I ed. 1993).

Rahola F., Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell’umanità in eccesso, ombre corte, 2003.

Sayad A., La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, Raffaello Cortina, 2002 (I ed. Paris, 1999).

Wievorka A., L’era del testimone, Raffaello Cortina, 1999.