di Costanza Meli

Scarica il pdf dell’articolo

.

The sea unites the Countries it separates. (Alexander Pope)

Il paesaggio è uno spazio “contenitore” e “contenuto”, uno spazio “immagine” e una “rappresentazione” dello spazio. Con il paesaggio e dentro di esso le comunità interagiscono senza sosta. In questo articolo tenteremo di individuare una traiettoria all’interno di uno dei paesaggi che maggiormente hanno posto interrogativi sulla relazione tra natura e cultura nelle diverse epoche: Il Mediterraneo. Lo faremo attraverso una prospettiva non lineare; tracceremo un percorso che possa condurci ad una lettura di questo spazio mediante l’accostamento di sguardi ed esperienze diverse come quelle dell’arte contemporanea e della museologia sperimentale, per affermare l’impermanenza che caratterizza da sempre l’idea di Mediterraneo e la necessità di riformularne continuamente i significati. La prima idea a vacillare quando ci si accosta a questo paesaggio è che esso sia l’espressione di uno spazio coerente. Secondo alcuni autori, al contrario, in questa accezione si cela una contraddizione sostanziale riscontrabile nella realtà geopolitica e sociale, nonché nelle attuali dinamiche di gestione dei processi migratori. Il geografo Farinelli interpreta tale contraddizione in termini radicali sostenendo che, nonostante lo spazio sia un’invenzione mediterranea (è qui che Tolomeo ha introdotto il mondo alla metrica spaziale), in realtà, tra queste coste, essa non ha mai attecchito. Il Mediterraneo rappresenta, infatti, l’esatto contrario dello spazio isotropico, razionale e centralizzato su cui gli Stati hanno costruito la propria immagine e la mappa delle relazioni tra i popoli. Vi esistono da sempre zone franche, Città Stato, zone di continuità, regole e statuti speciali, unità politiche piccole, economie “immateriali”. Il Mediterraneo smentisce programmaticamente una visione politica fondata sulle identità nazionali, in quanto costituisce un “diaframma” tra l’interno e l’esterno, tra ciò che separa i popoli e ciò che invece li accomuna, ovvero lo scambio. Per questo motivo, conclude Farinelli, questo orizzonte chiuso ed “eccezionale” può essere individuato come il modello originario della globalizzazione.

La presente proposta di lettura suggerisce, quindi, il Mediterraneo come uno spazio di interazione e sperimentazione all’interno del quale è possibile scorgere, sia in termini storici, sia confrontandosi con l’attualità, la molteplicità semantica di un luogo in divenire, la cui natura è ridefinita costantemente da proiezioni e desideri individuali e collettivi, nonché da programmi e strategie politiche. Un paesaggio che si costruisce oggi anche attraverso la dimensione estetica, la “prassi poetica” e il sentire comune degli artisti che scelgono di intervenire sul suo immaginario, entrando in relazione con le esperienze di chi lo vive e lo attraversa…

.

Un museo delle migrazioni a Lampedusa

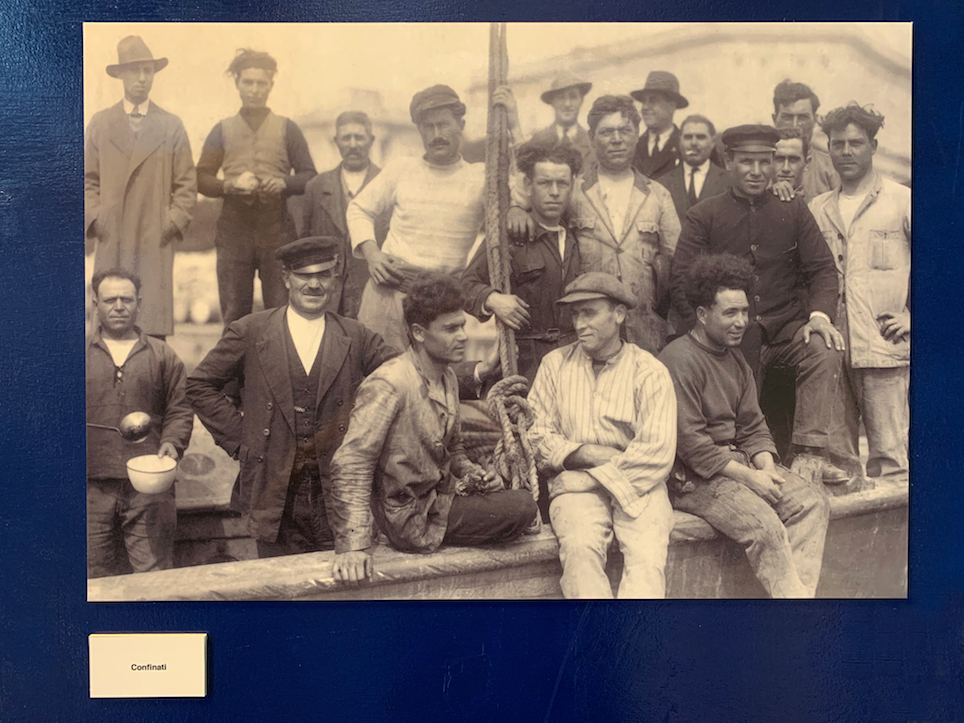

Nel luglio del 2019 si è inaugurato a Lampedusa il Museo della fiducia e del dialogo per il Mediterraneo, presentato come «uno spazio di conoscenza e riflessione, uno strumento per costruire ponti e abbattere muri»[1]. Dopo una pausa di quasi un anno dalla sua prima formulazione istituzionale in cui prevaleva il carattere retorico e pietistico dell’impianto espositivo, il Comitato 3 ottobre[2] ha riaperto il museo al pubblico con un nuovo allestimento della collezione permanente realizzato in collaborazione con l’Archivio delle memorie migranti di Roma e il progetto Dimmi – Diari Multimediali Migranti. L’esposizione si articola in quattro sezioni che interpretano il tema della migrazione attraverso il confronto tra la storia passata e quella presente, per raccontare l’umanità in movimento e affermare l’identità delle persone migranti al di là delle cifre anonime e delle aride statistiche.

La prima sezione è costituita dalla raccolta “Oggetti migranti”, una collezione di reperti (fotografie, lettere, diari, testi sacri ed effetti personali), appartenuti alle persone migranti arrivate sull’isola dal 2008 al 2011 e ritrovati dal collettivo lampedusano Askavusa all’interno dei relitti abbandonati presso il cosiddetto Cimitero delle barche (la discarica pubblica di Imbriacola), nell’entroterra dell’isola. La sezione è un omaggio alla memoria del professore Giuseppe Basile, uno dei maggiori esperti di restauro a livello internazionale che ha dato vita, nel 2012, al primo progetto di costituzione di un Museo e Centro di documentazione sulle migrazioni a Lampedusa, con il patrocinio del Comune. Il museo intendeva elaborare un criterio di trasmissione della memoria valido e significativo per la costruzione di una narrazione del presente portando all’attenzione della comunità scientifica e civile un «fenomeno tutt’altro che esaurito, anzi in sempre maggiore sviluppo nell’intero pianeta, qual è appunto lo spostamento spesso caotico e a rischio di morte di intere popolazioni sotto l’incalzare di inaccettabili o inumane condizioni di vita» [Basile 2013][3]. La collezione esposta oggi presso il Museo della fiducia e del dialogo per il Mediterraneo è quindi una testimonianza di quell’ipotesi museale innovativa e sperimentale alla cui realizzazione ha contribuito, dal 2011 al 2013, un’equipe di ricercatori e studiosi intervenuti per salvaguardare e valorizzare questo patrimonio: l’associazione Isole di Palermo, che ha curato la catalogazione dei reperti restaurati e l’Archivio delle memorie migranti che ne ha consentito la traduzione e lo studio[4]. L’approccio che aveva caratterizzato il progetto era la considerazione degli oggetti come dispositivi attivi, capaci di narrare e incentivare nuove narrazioni nell’incontro con il pubblico; per questo, nel nuovo percorso espositivo ideato per il museo di Lampedusa sono presenti anche alcune tracce sonore (ascoltabili in cuffia) che contengono le traduzioni dei documenti, le ricostruzioni dei tragitti o la lettura dei testi in lingua originale.

Articolo pubblicato sulla rivista PAD#17

in versione pdf o epub.

Landscape is a space of action and thought

[1] Tratto dal comunicato stampa dell’inaugurazione a cura dell’associazione Archivio delle memorie migranti di Roma.

[3] Estratto del testo di presentazione del Museo e Centro di Documentazione sulle migrazioni di Lampedusa e Linosa, luglio 2013.

[4] La collezione Oggetti migranti è stata precedentemente esposta in due occasioni: la mostra del 2013 a Lampedusa, dal titolo “Con gli oggetti dei migranti” e la mostra-progetto Oggetti migranti. Dalla traccia alla voce, curata dall’associazione Isole presso il MLAC, Museo Laboratorio d’arte contemporanea dell’Università La Sapienza di Roma.